L’epidermide. La pelle. Il tatto.

L’arte edificatoria di Adolf Loos sembra esser faccenda di superfici, viene subito la voglia di stilarne un catalogo, di far un elenco di materiali, forme e texture, che sia dettagliato e preciso per quantità, proporzioni e associazioni, come ben si addice ai reagenti di una reazione chimica, per definizione specifici e insostituibili.

E quindi il freddo marmo cipollino che incontriamo al dieci di via Bendova, nella sala disegnata per Vilem e Gertruda Kraus, opposto ai morbidi velluti delle chaise longue seminate sempre e comunque in ogni casa, oppure l’opulenza del mogano rosso che fodera stanze intere (si vada a Husova 58, a Plzeň ) e del lussuoso copridivano di crini di cavallo di Villa Müller (Nad hradním vodojemem 642/14, 162 00 Praga) e poi le superfici foderate di vetro verde o di maioliche olandesi, o impiallacciate con lucido legno di limone, d’acero e di quercia, o ricoperte da rigorose stuoie di riso. E poi ancora le lampade: pendagli d’ottone avvolti da trecce di cotone, maglie intessute di gocce di vetro e di cristallo, o morbidi panneggi semicilindrici trattenuti alla parete da inflessibili guinzagli d’acciaio. E poi i colori dei radiatori lasciati a vista, tinti di rosso carminio oppure di blu lapislazzulo, e il giallo kitsch e squillante dei mobili di casa Brummel; è buffo pensare che nel 1929, nello stesso anno in cui Piet Mondrian realizza le sue prime sintetiche composizioni astratte, aeree e musicali, con gli stessi identici colori Loos costruisca la propria teoria dei colori, invece così statica, tracotante e muscolare.

Infine, l’uso meditato dello specchio, quale sublime stratagemma per plasmare profondità spaziali là dove muri e angoli e limiti fisici ne impedirebbero l’esistenza: l’immagine riflessa viene impiegata per moltiplicare rientranze e spigoli e nicchie generando solidissimi volumi immateriali; trabocchetti visivi, mise en abyme, allusive ambiguità percettive, che fan più pensare a Lewis Carroll che al funzionalismo razionalista. E poi ancora un esercito di tappeti orientali a dominante carminio, rossi come quelli appoggiati sulla moquette verde smeraldo di casa Kraus, a Plzen, che ne fanno una specie di moschea ipnotica, gelida ma morbida, a suo modo accogliente, soffice seppur severissima. Il tappeto quale simbolo, metafora, archetipo d’onirica intimità, di un corpo che si piega su di un altro corpo, come scriveva Cristina Campo. Oriente e occidente, suntuosità e misura, spezie e sete, ascetismo morale e un’imprevista esuberanza balcanica, l’impero d’Asburgo insomma, torbido e sensuale e rigido e inibito, quello in cui convivevano Arthur Schnitzler e Karl Kraus, tanto per intendersi.

Citofonare Schnitzler

Arthur Schnitzler, proprio lui, lo scrittore che ispirò Eyes wide shut, celeberrimo testamento cinematografico di Stanley Kubrik, disamina decadente di un rapporto amoroso e di tutte le forti debolezze che lo compongono, fatto di dettagli e simboli e enigmi, tutti elementi – lo vedremo – che appartengono pianamente all’universo domestico di Loos. Ma Arthur Schnitzler, per continuare, è anche lo scrittore del Girotondo, di quella scandalosa sequenza di quadri e scene in cui dieci diversi personaggi intrecciano le loro brame sessuali, in cui ogni personaggio è rappresentazione di diverse estrazioni sociali del fu impero viennese, e in cui la copula si consuma fuori dalla scena, lontano dagli occhi, come un losco magnetico e invisibile rituale. A dirla tutta le case di Loos, una volta viste e vissute dal vivo, trasudano la stessa brama libertina sviscerata da Schnitzler. Al netto delle retoriche moderniste, queste mura contengono la plastica rappresentazione della metafisica del desiderio.

Prima si parlava di materiali come reagenti, ecco, forse occorre spiegarsi meglio: la materia qui è un innesco per detonare pulsioni, un pretesto per scatenare una vita libidica silente. Anche il raumplan, il mitologico meccanismo volumetrico e spaziale su cui crescono le famose piante libere di Loos, quel principio ordinatore che colloca stanze e ambienti sul giro scale come fossero foglie su un tronco di un albero… ecco, in realtà non è altro che un invito al voyeurismo, un teatro d’intimità trasgressive, la liberazione della casa dalle pareti che consente di bucare gli ambienti e di sbirciare scorci intimi, rimbalzando da un piano all’altro: dalla sala al boudoir, dal boudoir alla sala da pranzo, da questa allo studio del ricco maschio padrone di casa, e da questo ai piani superiori e inferiori.

La casa come una giostra libidica che regolamenta gli istinti in rigidi protocolli formali, mediante schematiche limitazioni spaziali e precise direttive visuali. Un panottico altoborghese mentale e carnale, l’occhio desiderante, per dirla con Bataille, tra dinamiche sadomasochistiche e giochi di ruolo di servo e padrone, seduttore e sedotto, come nemmeno nei migliori film di Lars von Trier. L’architettura come faccenda psichica, come raffinatissima e spietata macchina normativa, come costruzione ossessiva che deve tenere a bada la passione, titillandola in una gabbia che mentre ne stuzzica il piacere al tempo stesso lo inscatola e contiene. Perché, si sa, il desiderio prospera nella sua limitazione, si espande nel castigo delle sue volontà e dilata le sue ambizioni grazie all’imposizione di limiti e divieti. In questo senso la simmetria, che è un vero e proprio tema progettuale ricorrente in tutte queste case, è da intendere come un vero e proprio dispositivo coercitivo, un gesto contenitivo applicato allo sguardo e alla sua mobilità, un protocollo severo che sfrutta la modularità della geometria per indurre un rigore morale e un’obbedienza fisica. La specularità degli ambienti è ossessiva, al limite del farsi opprimente, ma anche stranamente piacevole, come un vincolo imposto alla carne. La prospettiva è una forma simbolica che si rivela a servizio di un disegno psicologico, e che esercita una pressione fisica, solida, muscolare.

Dividi et impera

Quella di Loos è un’architettura del piacere, che regola la meccanica dei corpi, il godimento e l’estasi, in un gioco sottilmente perverso di seduzioni fisiche e intellettuali. A ben vedere si tratta di una vera e propria coreografia subliminale, un congegno narrativo tanto impalpabile quanto crudele, feroce proprio perché impercettibilmente manipolatorio. Un disegno fatto di gesti sottili, apparentemente banali e per questo finemente coercitivi, come la scelta di arredare i salotti con sedie tutte diverse fra loro. Sgabelli bassi e instabili, sedie sdraio ipertrofiche e orizzontali, rigide sedie in vimini e pesanti troni di legno, schematiche poltroncine ed esili sedute d’ispirazione orientale, una seggiola unica e individuante per ogni diverso ospite, che è così forzato a farsi personaggio di una recita a soggetto; una postura obbligata per ciascuno dei presenti, una solitudine di gruppo, un ruolo specifico e unico nella commedia delle parti che chiamiamo società.

Yin e Yang

Libertà e costrizione. Vuoto e pieno. Maschile e femminile. La dialettica tra forze opposte, ecco un altro importante elemento di questa grammatica domestica. Sembra quasi che l’energia generata dalla limitazione al movimento venisse utilizzata per raggiungere uno stato superiore, una forza vitale, tramite una sorta di yoga tantrico dell’arredamento d’interni. Penso alle stampe giapponesi collezionate dai Vogl, a Plzen, bloccate per sempre alle pareti da una boiserie sadicamente estrema, carceraria, muta, perentoria anche per l’assenza di decorazioni. È come se la cornice che proteggeva le immagini fosse stata oggetto di un incantesimo e una volta cresciuta a dismisura, ipertrofica, si scoprisse parete. Il display inteso come gesto minerale, una geometria pietrificata, solida rappresentazione di una liturgia occulta, che incarcera gli elementi fluidi, le immagini fluttuanti giapponesi, in una gabbia semantica prima ancora che fisica.

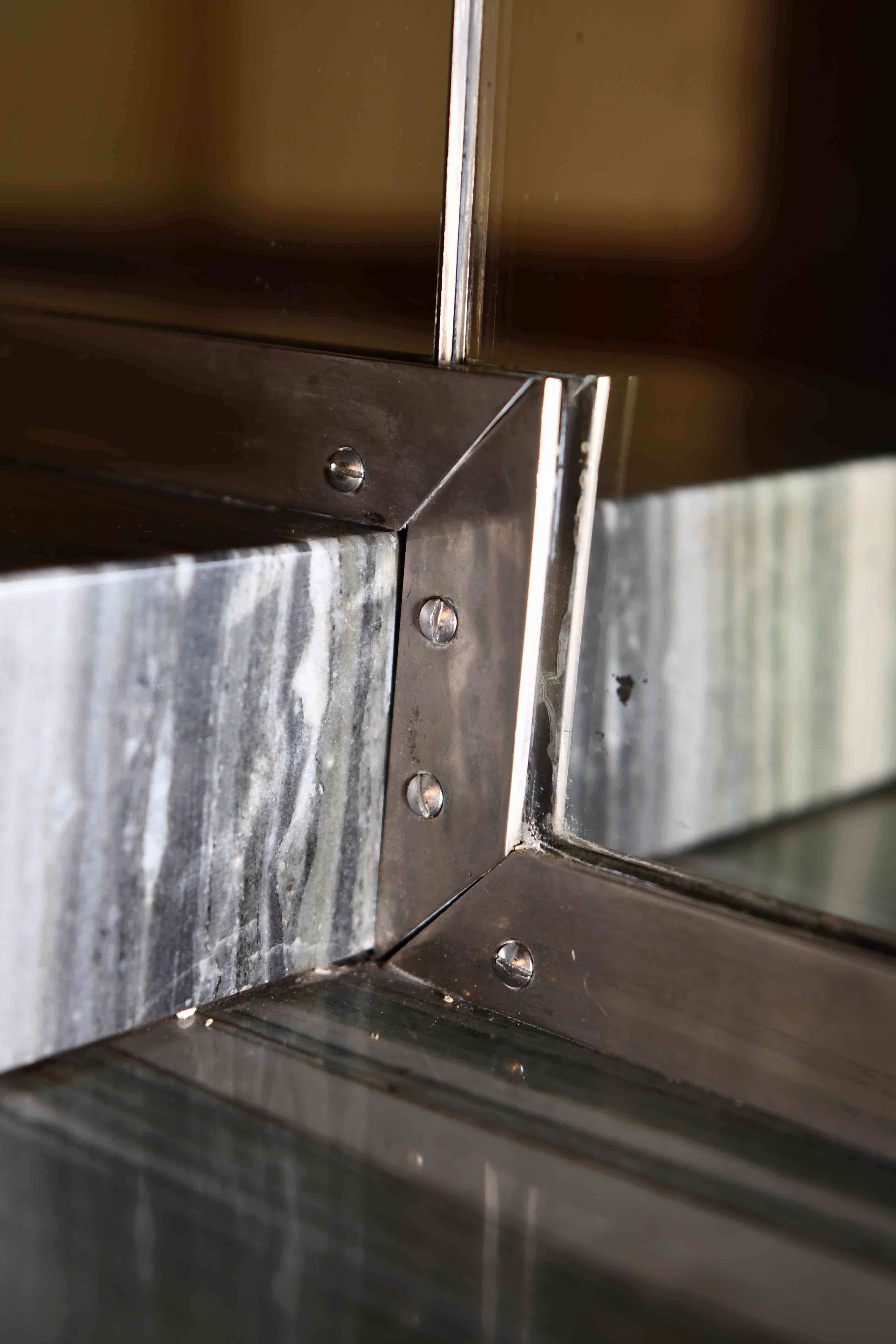

Lo scontro tra rigido e molle, tra liquido e solido trova forse il suo apice nei due acquari (come se servisse rimarcare il carattere duale, appunto, di questa enigmistica) incastonati nel marmo della sala principale di Villa Müller, a Praga, che più che una casa è una goduria per lo spirito, manifesto compiuto ed estremo del pensiero di Loos.

Il capolavoro della maturità è termine dell’apprendistato le cui diverse tappe abbiamo visitato tra Praga e Pilsen. Qui dai Müller la scatola degli attrezzi di Loos viene dispiegata in tutto il suo spietato rigore, tutti i suoi elementi e i trucchi di scena che fino a qui abbiamo visto solo accennati, o per frammenti, si fanno sistema compiuto, plastica maniacale sinfonia. Dicevamo della coppia di acquari, ecco, questi sono un’esplicita dichiarazione voyeuristica, riferimento diretto alla piscina progettata dallo stesso Loos per la casa parigina di Joséphine Baker, una vasca che occupava due piani dell’edificio, provvista di finestre da cui spiare i natanti, in un complesso erotico di sguardi glaciali, celibi, dichiaratamente maschili e rapaci, recinzione della psiche oggettivizzanti e impersonali.

Benventi a casa Loos, benvenuti al Pleasure Dome.