Terra

È come uno spazio circoscritto con il gesso, la Georgia, all’interno del quale l’ossessione del tempo e, in misura minore, quella dell’individualità, sembrano tutt’a un tratto perdere la loro presa.

Forse il miglior pregio della natura del georgiano è l’essere in grado di trasgredire la propria singolarità, di non considerarsi per sé stesso, ma proiettarsi nell’altro e aprirsi al possibile. E la tavolata tradizionale, la supra, ne è una sorta di ipostasi. Fanno capo a essa, a supra, infatti, il peggior difetto e il peggior incubo atavico del georgiano: quello di esagerare, fino a perdere i sensi, nel profondersi e nel darsi all’esterno, e quello di mangiare, senza avvedersene, la carne umana, di bere, invece del vino, il sangue. Testimoni le numerose mitologie orali e narrazioni scritte.

L’evento del male, dunque, è sempre in agguato, può saltar fuori da sotto il tavolo imbandito a festa e impedire la vera reciprocità tra il singolo e l’altro, rendendo il tutto troppo confuso, irriconoscibile, un fondersi senza forma e struttura, un ingozzarsi l’uno dell’altro. Gli scongiuri o i rimedi sono due: il canto e l’acqua. Il canto a più voci, benché si innalzi verticalmente, aggancia alla terra, fonda senza confondere, e perciò uno dei sensi più raffinati del georgiano è l’udito: quando cala il buio della ragione e della vista, l’unico modo per riconoscere l’altro da sé è la voce. Nella Leggenda della fortezza di Suram, il giovane Zurab, murato vivo – massima espressione della fusione con l’esterno, di dissolvimento in esso – per mantenere salde le mura della fortezza contro gli attacchi nemici, viene raggiunto dalla voce della madre, e lui, conscio finché la malta non arriva a coprirgli la testa, le risponde.

E poi c’è l’acqua, capace di addossarsi tutti gli incubi e portarseli via. “Racconta il tuo brutto sogno all’acqua!” mi consigliava la nonna, quando le dicevo del mio incubo. “Dev’essere un’acqua che scorre, però, e poi tu devi essere brava a raccontarglielo. Se non vuoi proprio scendere al fiume, apri il rubinetto e falla scorrere un po’!”.

Acqua

Il Mar Nero dev’essere una sorta di cimitero degli incubi. Lo strato più profondo, quello che si dice sia morto, è forse un grande cauchemar solidificato. In ogni caso, è il confine. In georgiano, “mare” (zghva) e “confine” (zghvari) sono quasi la stessa parola. È dove anche il sole, stanco (“Per grazia del sole stanco!” è un giuramento dei pšaveli, nelle montagne del nord-est georgiano), va a riposare, a tramontare per i vivi e a sorgere per i morti.

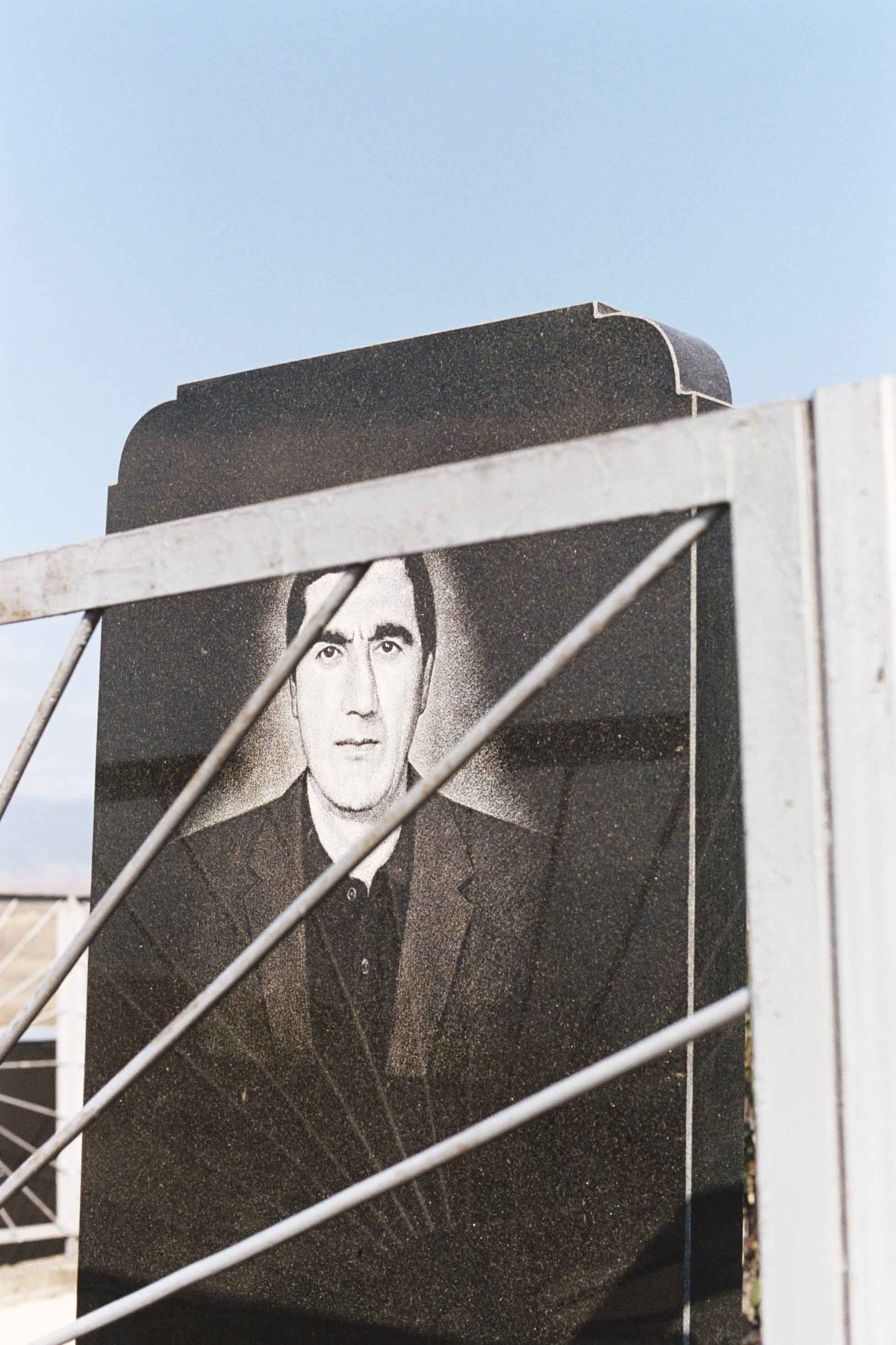

Il Mar Nero, che è il confine occidentale per quasi tutti i georgiani, è dunque il regno dei morti, il risvolto della vita. Perciò del sole che tramonta, in georgiano, si dice anche “il sole del morto”. Non il sole “morto” o “che muore”, ma “del morto”. C’è un’appartenenza, un legame marcato, un’incisione. Ed è il sole che scongiura, dunque, l’incubo maggiore del georgiano – il non riconoscersi, non distinguersi dal buio pastoso che ristagna in certi interstizi della vita e oltre a essa. La parola che designa “sole” (mze) fa il paio con quella che significa “vista” (mzera). Il grande occhio che si chiude sul regno dei vivi e si apre su quello dei morti. L’acqua, in questo viaggio, fa da tramite, da filtro, da medium, ed è grazie alla sua fluidità che il sole riesce ad attraversare, nuotando, il mare (per gli svani, ad esempio, i montanari del nord-ovest) e ad arrivare a risorgere, a sollevare la palpebra da tutt’altra parte.

Quando l’occhio si apre a est, sui vivi, sui vigneti della valle di Alazani, quando il connubio tra il sole e l’acqua si concentra nei grappoli maturi di uva, il contadino georgiano dice: “L’occhio è disceso nel grappolo!”. A quel punto, però, il liquido imbevuto di sole ritorna alla terra, al buio umidore di una giara interrata, dove aspetterà paziente l’occhio che si riapre, il coperchio (di pietra, come quello tombale) che si sposta, e la vita, nella forma di vino, che torna a essere evidente, a respirare.

Aria

Anche l’aria è un filtro, un tramite, ma più impalpabile, e dunque più volubile, dell’acqua. L’aria, nella sua materializzazione di vento, può far vacillare uno dei perni dello stare sulla terra del georgiano – la voce. Può sviarla, può farla arrivare deformata, svellerla dal coro. Perciò la tavolata, la supra, è un evento che si svolge per lo più negli interni.

In uno spazio circoscritto, laddove il vino si sposa finalmente con l’aria, la voce è all’apice del suo significato sia nella sua fase attiva – le parole del brindisi, i suoni del canto – sia in quella passiva, quando deve essere ridotta al silenzio, cioè nel momento dell’ascolto dell’altro e del bere.

Tutto è concentrato attorno a ciò che si chiama “il passaggio dell’anima” (sasule), poiché, come per il greco, anche per il georgiano “anima” e “respiro” sono la stessa cosa. Una parola o una goccia di vino detta o andata di traverso può otturare quel passaggio strettissimo, quel quanto d’aria che è un minuscolo varco tra i due mondi. Perciò a entrambi si dà ciò che gli spetta: alla terra la libagione, il vino versato a terra che dovrebbe “arrivare ai morti”, e all’aria, al cielo – il canto che si innalza alto e chiaro.

Dall’esterno, dal di fuori, dal dominio dei venti, può però arrivare qualcuno. Il georgiano ne è sempre consapevole. Qualcuno, nel bel mezzo del banchetto, può bussare alla porta. Ed è qui il maggior busillis del georgiano: aprire o no la porta? Fidarsi delle parole, della voce, di un estraneo? La sacralità del rito della supra, e dunque dell’ospitalità, impone di aprire. E il georgiano non si sottrae quasi mai a questo imperativo, ma a portata di mano ha due oggetti: una spada e una coppa di vino. All’estraneo la scelta.

La statua che domina la capitale Tbilisi dall’alto ne è un emblema forse un po’ troppo sfacciato, troppo materiale. La cristallizzazione visiva, fisica, di una visione metafisica è quasi sempre un ingabbiamento. Leggendo per la prima volta l’America di Kafka, non me ne sono “accorta” che la Statua della Libertà che l’autore descrive ha in mano una spada. Tutto normale per me, tanto familiare da non farci nemmeno caso.

Fuoco

Né l’acqua e né l’aria, è il fuoco il punto di contatto più palpabile tra i due mondi. Per esserci ha bisogno sia della terra sia dell’aria, e poi di un terzo elemento, una forza che le mette assieme, che dà il via. La forza del fare, della téchne, dell’arte.

È sul Caucaso che è incatenato Amiran, il Prometeo dei georgiani, colui che ha osato sfidare Dio. Tuttora gli svani celebrano il lamproba, ogni inizio della primavera, in questo modo: innalzano i pali ricavati dai tronchi interi dell’albero, con la fiamma accesa sulla sommità, e con queste enormi torce si fanno strada nel buio, ai piedi delle montagne del Caucaso, quasi a far sapere ad Amiran o Prometeo che non è solo, che le cose vere, nonostante tutto, permangono.

È il fuoco dell’arte che scardina le cristallizzazioni, le immagini fossilizzate, che rischiara gli anfratti della coscienza rimasti al buio troppo a lungo. E il georgiano lo sa, visto che il poeta che ha amato di più, Galaktion Tabidze, nel 1924 lo esortava: “Ergiamoci in mezzo alla tempesta, laddove l’angelo insanguinato si erge”. E ciò una quindicina di anni prima dell’“angelo della storia” che ha “il viso rivolto al passato” e la tempesta sulle ali che lo spinge verso il futuro di Walter Benjamin.

Non aspettare, dunque, che qualche estraneo bussi alla porta, non perdere i sensi tanto da confondere una spada con una coppa, non andare a tentoni facendo affidamento soltanto sulla voce. In mezzo alla tempesta si ode ben poco. Si può tentare un canto polifonico, bello stentoreo, ma forse non sarà di grande aiuto. Riacquistare il senso del tempo, alzarsi dalla supra al momento giusto, e uscire fuori, incontro all’altro.

La frastagliata geografia della Georgia e la sua travagliata storia vanno di pari passo, fatte come sono di faticose ascese e brusche discese, poca aria, poca distensione per tirare il fiato. Come la vita, tutto sommato. E in questa scarpinata, man mano che si va avanti, si capisce sempre meglio che i sensi eccedono le parole. Le cose vere, una volta sentite tali, è giusto lasciarle per conto proprio, a fare il loro lavoro di sempre, ad aspettare in silenzio lo scopritore di turno, povero di parole, poiché la parola, nello spettacolo delle cose vere, è sempre la penultima a comparire.

C’è una parola georgiana che descrive ciò che rimane del banchetto – nasuprali – sostantivo derivato dalla supra stessa, cioè il caos, le briciole e il disordine lasciati dopo un banchettare sfrenato. Il georgiano sa che questa non può e non dev’essere la sua ultima parola. Forse la penultima.

“Nonno, come ti posso trovare, quando sarà tutto buio?” chiedevo a mio nonno, un montanaro svan, ormai cieco da anni. “Accenderò il fuoco, e mi troverai!” mi rispondeva. “Ma se sarò cieca anch’io, come posso scorgere la fiamma?” insistevo. “Allora mi chiami!”. “Ma se non dovessi avere la voce?” non gli davo pace. “Be’” si faceva pensieroso, “appena sentirai un po’ di calore, anche un pochino, ecco, vorrà dire che sono lì vicino!”.

Forse è il calore che permane tra un fuoco e l’altro, all’interno di un cerchio tracciato con il gesso, dopo che l’ultima parola è stata detta, che ci definisce più di tutto il resto.