Il giorno del mio compleanno dell’ottobre 2013 mi regalarono un libro. Avevo appena spostato la mia carriera nell’editoria di viaggio e avevo deciso che la mia specialità sarebbero state le esplorazioni. Era una traduzione dal tedesco, Atlante delle isole remote. Cinquanta isole dove non sono mai stata e mai andrò. Una copertina non plastificata cerulea, rilegatura in tela nera, labbratura arancio becco d’oca, tre isolotti montuosi senza nome. Nell’ottobre 2015 ho cercato e aperto quel libro e ho pensato che mancavano due puntini nel Mediterraneo, uno per Andros e uno per Tinos, e li avrei aggiunti contro ogni senso contenuto in quel libro, orgogliosa di poter dire che sì, queste isole le potrete raggiungere, io le ho raggiunte anche piuttosto facilmente, il tempo lungo un giorno di una traversata da Atene e il pensiero fisso che con quelle stesse ore, in volo, avrei potuto sbarcare a Los Angeles o Città del Capo, che mi mancano sempre.

Quell’estate appena finita avrei imparato che i giorni a Andros e Tinos passano semplicemente. Vivere in quelle isole minori era stato fare un tuffo nei migliori anni sessanta che non avevo vissuto, gli ombrelloni arcobaleno stinti, il costume intero e i calzoni al ginocchio, le stuoie di paglia sulla sabbia, un pasticcio dolce di uva passa o salato di formaggio di capra che diventa tiepido al sole delle undici, la gente del villaggio.

E quello che forse nella nostra Italia non esiste più o non cerco più, c’è in almeno due isole dell’Egeo meridionale, che non conoscono scali low cost e turismo moderno, e si mostrano senza vergogna, le mani tinte di rosso maturo delle fragole e di verde dei campi di pomodori, i tratti rustici, rurali e marinari insieme, di piccole terre completamente circondate dall’acqua e piccoli meravigliosi uomini. Quell’estate avevo vissuto una fascinazione per la Grecia e ciò che resta onesto e gentile.

Uno: Tinos

Scendevo in città – la Hora Tinos dei pullman dei miracoli – soltanto per la sua bottega. Sul lato destro della strada in salita, retta come un righello con a un capo i fedeli in ginocchio e i loro voti e all’altro il monastero, quella bottega sembrava reale, una panetteria greca, un impero per la colazione dolce artigianale, come non si poteva trovare nei piccoli villaggi dell’interno, ma minuscola e paesana quanto loro. Avevo deciso che ci sarei tornata ogni giorno, come una cliente abituale, parcheggiando la mia auto pochi minuti in divieto di sosta, il borsellino in mano, veloce, impertinente, come una donna giovane del posto. Per il panettiere non ero di certo la cliente migliore e, benché alla mia ora – le sette del tramonto di fine settembre – nel negozio fossimo soli, lui mostrava un fastidio bonario per la mia presenza, per il mio sorriso, per i complimenti in lingua forestiera per la bontà di ogni nuovo assaggio. Dalla strada, oltre la vetrina quadrata, lui non si vedeva quasi, seduto su una sedia troppo bassa, oltre il bancone dei pani dolci sfusi. Si alzava solo quando avevo deciso, per lui sempre troppo tardi.

Colline di torcetti greci friabili al cardamomo, pan brioche al profumo quasi alcolico di uva passa, plum-cake semplici, torte lievitate brune di farina integrale. Le mie quantità sfamavano uccellini, i miei euro non erano mai contati. E lui sbuffava, ma in un modo che mi faceva venire voglia di tornare e fargli capire che mi rifornivo solo da lui.

Manos ci aveva messo qualche giorno ad approcciarci. Eravamo vicini di casa, le mura delle nostre case in pietra smussata stavano sul perimetro esterno del villaggio di Loutra, un villaggio privo di stranieri, senza taverna, solo case, motorini, il convento delle suore Orsoline, il Museo d’arte folkloristica quest’anno ormai chiuso o forse chiuso per sempre. E poi c’era Manos. Ce ne stavamo a parlare nel cortile di casa, noi sotto il nostro piccolo ulivo e lui oltre il muretto a secco, prima del suo cancelletto. Ci portava ogni giorno qualcosa, come un corteggiatore timido, facevamo amicizia sul limitare del villaggio. E così avevamo sempre qualcosa a colazione, da accompagnare alle pagnotte dolci del nostro panettiere scontroso: una manciata di fragole mature, un secchiello di plastica bianco vuoto di margarina e colmo di pomodorini a grappolo turgidi, verdi e ramati, un cetriolo gigante dell’orto. Le fragole erano linde, i pomodori lucidi come specchi, freschi di acqua corrente, le mani di Manos ancora tinte di porpora di succo di fragole o verde setoso di campi di pomodori.

Il cibo non ci mancava, nei villaggi sopra Hora Tinos ogni giorno trovavamo mani che ripetevano ricette classiche di stagione. Eppure la torta di carciofi freschi, i triangoli croccanti di pasta fillo stesa in casa e feta fresca, le frittelle di zucchine e finocchietto, i pomodori ripieni, i carciofi sott’aceto, i capperi freschi, tutto non aveva mai lo stesso sapore. Ogni cosa cresceva sull’isola e ci piaceva ogni giorno in modo nuovo. “Dite che vivete vicino a Manos e Marieta, Maria è un’amica e la sua cucina ha qualcosa di speciale, tutti quegli antipastini caldi e freddi che arrivano uno dopo l’altro sono fantastici”. Maria gestiva il bar-palafitta della spiaggia di Kolimpithra, la seconda preferita dai surfisti, una piccola baia riparata di coppie di pensionati in costumi oversize che galleggiavano nell’acqua salata per ore come in una sorgente termale, la domenica come probabilmente ogni altro giorno di fine settembre.

Vivevamo in ogni piccolo villaggio su in collina. Loutra, Ktikados, Stene, Agapi. Appena sbarcati avevamo lasciato in fretta il porto alle nostre spalle e avevamo preso quota. “Dimenticatevi subito del porto e della città, l’isola è lassù ed è magnifica” ci aveva detto Nelly. Lei e il marito architetto vivevano ad Atene e ci erano stati qualche volta, con una traversata breve in battello da Andros. Tinos non è l’isola dove tutti i greci del continente sono stati, mentre Andros è a un balzo da Rafina e Mykonos continua a essere Mykonos, Tinos fra di loro è piccola, particolare, silenziosa, mistica, dolce a farsi conoscere. La notte le croci delle cappelle ortodosse sono neon blu elettrico su strade buie.

Due: Andros

Quattro giorni prima avevamo lasciato in fretta il porto ateniese di Rafina, la rampa del battello di linea Rafina-Andros-Tinos-Mykonos aveva inghiottito noi e la nostra utilitaria e pochi altri cittadini greci di un turismo fuori stagione, i più fortunati, e poi ci aveva restituito alla grande isola settentrionale delle Cicladi in una sera buia e calma. Avremmo guidato da est a ovest, su per le montagne oltre il villaggio di poche case di Arni, fino alla giunzione tra la strada principale e la “dirt road”, senza comprendere molto di quell’isola. Lì George ci avrebbe chiesto di parcheggiare la nostra auto e ci avrebbe guidato nella notte sul suo fuoristrada fino a Onar, spiaggia di Ahla. Non avevamo alternative, erano stati categorici, la pioggia inattesa delle ultime settantadue ore aveva trasformato la strada in un canyon profondo, ma George ci poteva portare a Onar, dove ci aspettavano a braccia aperte. “Quello è Onar”, ci disse a un certo punto, indicando quella tana nella natura che si era scelta Onar e Onar in quel momento erano solo dieci lucine calde nella vegetazione scura, come una cordata di esploratori in tende mobili nel wilderness della savana africana. Il mare della baia della spiaggia di Ahla era percepibile solo come una variazione leggermente più chiara di quel blu notte intenso. Sembrava che dovessimo troppo spesso arrivare nei posti più appartati di questa terra con la notte, per capire solo con il giusto tempo e i giorni cosa ci aveva condotto a essi. Eravamo frastornati, arresi, e una volta scesi dal fuoristrada il nostro oste capì che era il momento di abbracciarci.

“Benvenuti a Onar, vi stavamo aspettando”. Quel giovane uomo che ci attendeva nel buio si chiamava Panagiotis e senza domandarcelo ci strinse dolcemente a sé, uno a uno, George compreso. “È tardi, è piovuto molto, non sembra neanche di stare a Onar, era impensabile apparecchiare sotto ai platani, c’è acqua dappertutto, ma siete arrivati, venite a sedervi con noi per la vostra bella cena”. Tutto parlava del mare e dell’estate, con una nostalgia liberata da ogni nota di tristezza – il grande tavolo di famiglia all’aperto, le barche di legnetti e tela appese sul muro di pietra, la frittura calda nella carta gialla, i pesci dei pescatori di Andros, i bermuda blu e le infradito del giovane oste, l’i-Pod e i Beatles. Onar era il posto più sinceramente felice che ricordavamo e i gestori non nascondevano di sentirsi benedetti di dover mandare avanti quel piccolo sogno. “Persino il letto del fiume ha riavuto l’acqua e così domani mattina, dopo colazione, seguirete il suo corso; dovrete togliervi le scarpe e attraversarlo, non c’è altro modo di arrivare alla spiaggia, sono solo dieci minuti, dovete andarci, se la pioggia cesserà”.

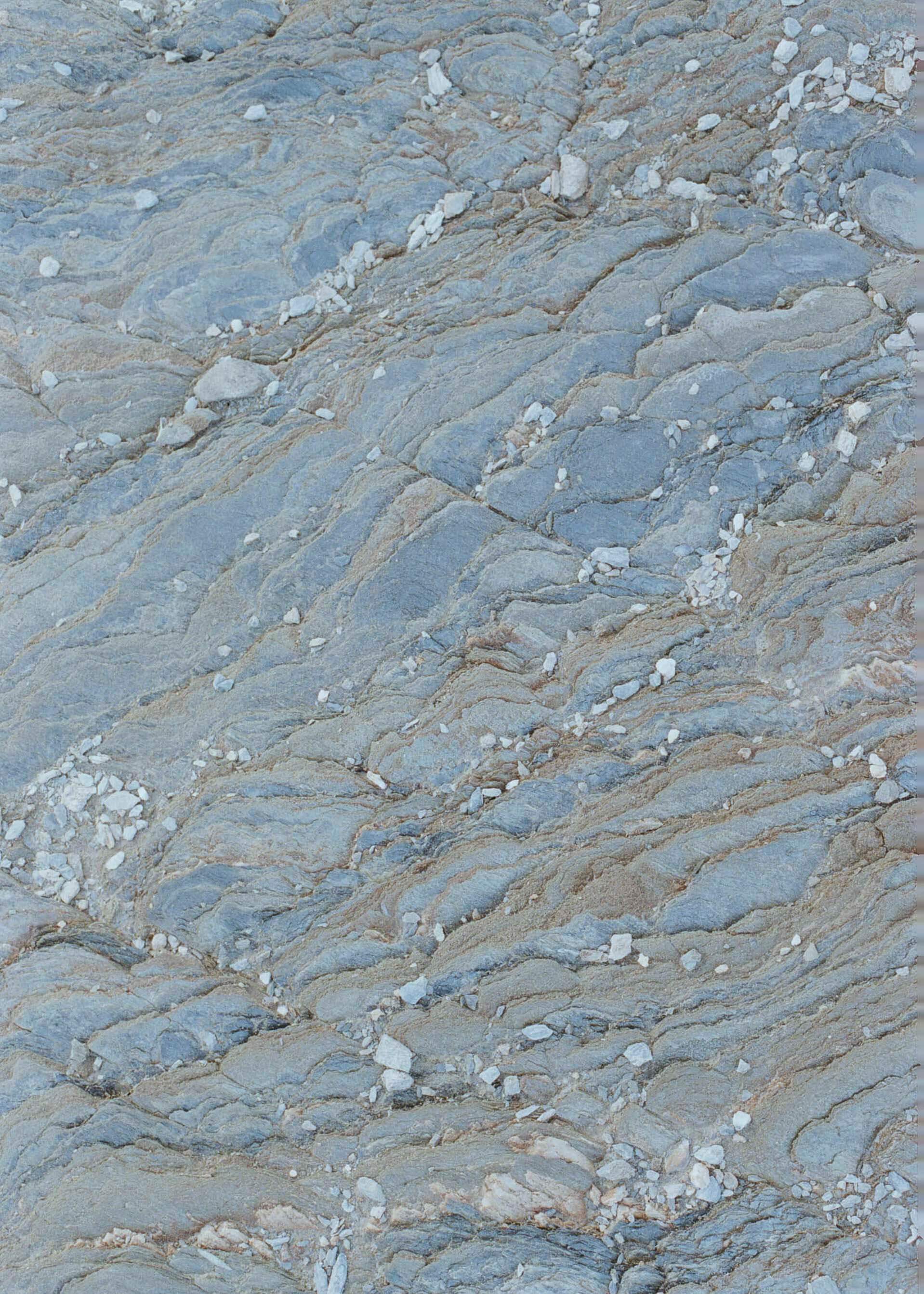

La wetland di Ahla era un luogo vergine e protetto, un bosco estivo misterioso; il fiume era frenato poi da canne alte e diventava palude limpida e infine entrava nel mare. La spiaggia era miracolosa: una mezzaluna verde-blu, una chiesetta come frangiflutti. Stavo guadando il fiume fresco, la sottana alzata perché non diventasse zuppa, quando uscì il primo sole e con il sole arrivò sulla spiaggia Panagiotis con un’agitazione allegra e la preghiera di restare. “Allora, com’è? Com’è questa spiaggia? Com’è questa giornata? Dovete salire al faro, pranzare con noi, tornare in spiaggia, con il sole non potete partire, guardatevi intorno”. “A Onar si viene per rimanere, di solito uno inizia da qui, lascia tutto e vive nella maniera più semplice che conosce. Un buon sonno, un buon bagno, un buon pranzo, una buona compagnia. Qualche giorno così e poi sarete pronti per ripartire e andare a vedere in lungo e in largo cosa c’è su Andros ma non troverete nulla come la spiaggia di Ahla. Perciò restate un’altra notte, Onar è il posto in cui restare. Guardate, stanno scendendo tutti in spiaggia”. Tutti sarebbe stata la manciata di ospiti che Onar poteva ospitare, facendo di questo piccola valle naturale il nostro ideale di villeggiatura, felice, scanzonata, estiva, privata. Ci sembrava di abitare un monastero laico nella natura, con pochi cottage di pietra, le amache folk, una visione di bellezza e biodiversità.