Foulard stampati a rose rosse legati alla nuca, collant velati color carne. Poster vintage di Mao vecchio, poster vintage di Mao giovane. Banchetti di bestie d’agnello, sudori e effluvi che sanno d’agnello. Il naso aquilino e la peluria sulle labbra delle femmine tagike. La mensa muta dei monaci – il pollice e il mignolo che si toccano è il gesto codificato per dire che ne desideriamo ancora un poco, un movimento circolare lento della mano con il palmo rivolto verso l’alto per dire di versare la zuppa sopra al riso. I fichi e i gelsi dei cortili di Kashgar, in piazza con una scala alta i bambini salgono a mangiare i frutti maturi dall’albero.

La neve di giugno in Tibet e il vento freddo che sale sulle cosce dal gabinetto alla turca. Profumo “santo” di farina d’orzo tostato che brucia nelle stufe di montagna. Lume di candela di burro di yak, yogurt di yak, coperta di yak, tenda di yak. Il piscio dello yak che rimbalza negli occhi della mungitrice e sulla lente della Canon. Tutto l’imbarazzo dell’adolescenza dei monaci studenti. Are you on WeChat?

La spada del Buddha della Saggezza taglia desiderio, rabbia e ignoranza. I centootto grani in legno del rosario buddista stretti in pugno. I testicoli delle pecore compressi contro le barre del furgone al mercato del bestiame della domenica. Le corone di salsicce di interiora dei mercati notturni.

Rehmat, “grazie” in uiguro, l’unica parola che abbiamo imparato, e Beijing che vieta l’uso e l’insegnamento della lingua madre uigura nelle scuole in favore del cinese mandarino. I giovani receptionist di hotel internazionali: occhi orizzontali, stretti in una apparente preoccupazione che è in realtà pura fisionomia, sotto a siepi di capelli neri, cesate nettamente, l’inglese sufficiente.

Le tazze da brodo di acqua calda e foglie di tè nero apparecchiate a tavola per tutti e la cortesia maniacale di mantenerle sempre piene. Uova sode bollite nel tè nero a colazione, in qualunque parte della Cina. Mi resi conto che avevamo sostato poco nella “nazione cinese”, ovvero tra tutti coloro che sono di sangue cinese, che significa di etnia han, il 90% di un popolo di un miliardo quattrocento milioni di persone, che in realtà comprende oltre cinquanta gruppi etnici. Partiti da Shanghai e rientrati su Shanghai, stentammo a credere di essere rimasti in Cina, avendo compreso alla fine che ci sono luoghi “della Cina”, senza che siano “cinesi”.

Fu un viaggio matto ma preciso, disegnammo la traiettoria fulminea e intenzionale di una pallina da ping pong che tocca un bordo, chiamato Shanghai, letteralmente “sul mare” (Cinese Orientale), e rimbalza indietro sull’altro bordo, l’estremo ovest dello Xinjiang, “mediorientale” e islamico, tutto a ridosso di difficili e promettenti frontiere.

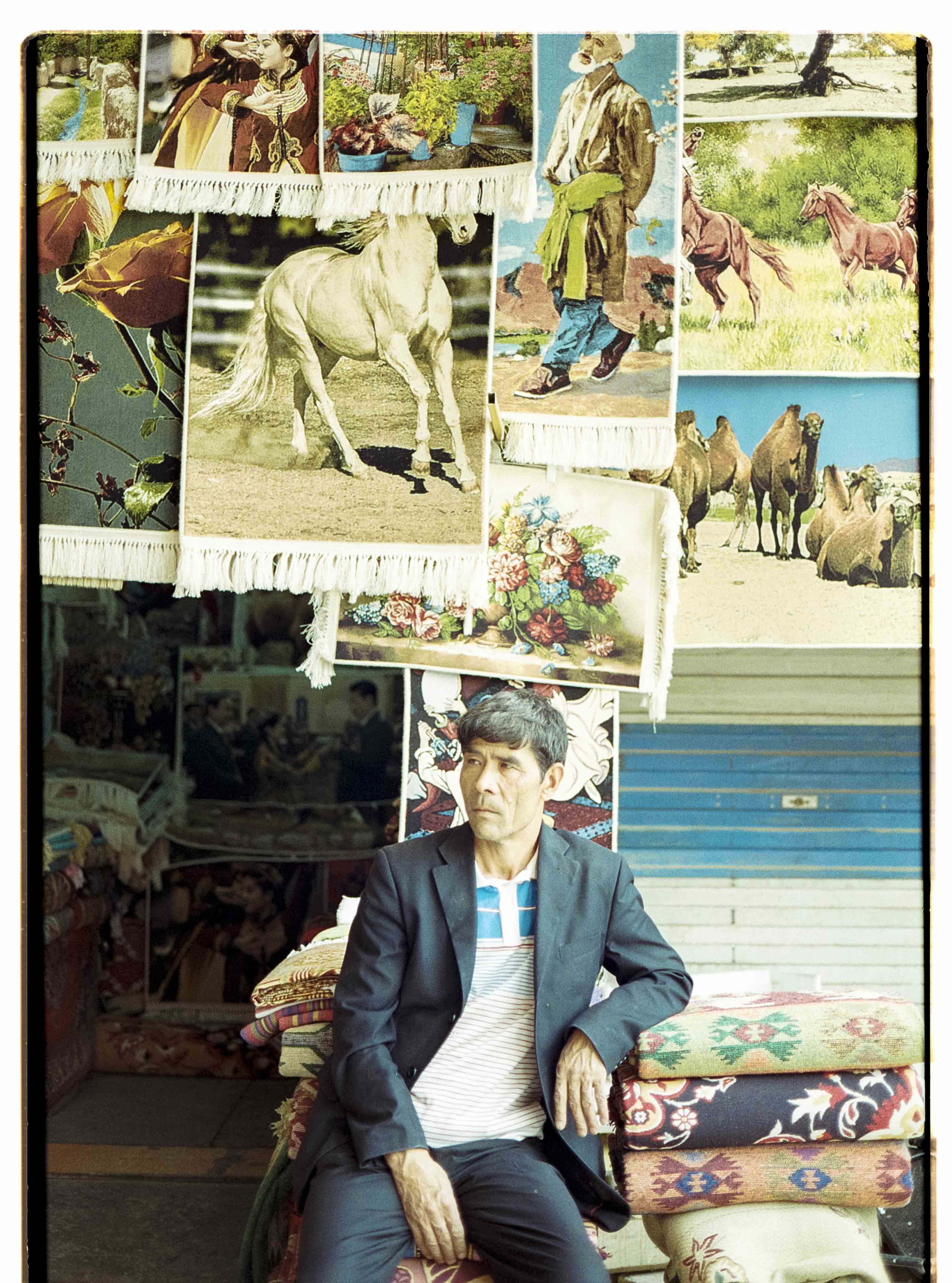

La provincia autonoma dello Xinjiang Uyghur, un quinto del territorio cinese, è sotto il completo controllo della Cina dal 1949, confina con otto stati (India, Pakistan, Russia, Mongolia, Kazakistan, Afghanistan, Tagikistan e Kirghizistan) ed è un passaggio obbligato per gli scambi commerciali con l’Eurasia. Tutti a Kashgar – quattromila chilometri da Pechino – si sentono più in Asia Centrale che nella Repubblica Popolare e per animali domestici hanno cammelli e piccioni.

Nel punto medio del tragitto, la nostra pallina fece un rimbalzo nelle praterie tibetane del Gansu meridionale, monastiche, nomadi, nevose. Anche in questo caso scegliemmo di visitare una regione autonoma, l’Amdo, in una provincia cinese: area culturale rivendicata dal governo in esilio, “occupata” per oltre il novanta percento da tibetani.

Durante tutta la nostra permanenza in Cina, la presenza massiccia dell’etnia maggioritaria degli han era stata capovolta in una ridicola minoranza. Il mandarino stesso era in queste province una seconda lingua, quasi una lingua di servizio, forestiera quanto noi. E l’esclamazione diffusa tra i cinesi delle città maggiori Ren tai duo (“troppa gente”) qui cadeva: attraversammo grandi deserti e monti abitati da popoli che contavano sotto al punto percentuale dell’intera popolazione cinese e e non soffrivano la calca e l’inquinamento urbani.

Il sogno cinese proclamato da Xi Jinping è che tutti coloro che hanno una discendenza cinese, in qualsiasi parte del mondo risiedano, si sentano investiti direttamente nel fare delle Cina “un grande moderno paese socialista dai caratteri cinesi”. Ma che ne è degli uiguri, dei kazaki, dei tagiki, dei tibetani “della Cina” con cui avevamo stretto amicizie superficiali e dolci in quei giorni?

“Come penso di averti detto in precedenza, non voglio entrare in un discorso politico, spero che tu possa capire” – mi bisbiglia all’orecchio la nostra guida.

Se in Occidente sembra ormai chiaro che un pranzo o una cena sono più quello che si dice che quello che si mangia, in Xinjiang a tavola ci si concentra su cibo e sorrisi e si soffocano le tante domande che un europeo nel 2019 vorrebbe fare a questa popolazione della Cina “marginale”.

L’ora ufficiale di Beijing è una convenzione che i locali conservano per i turisti quasi a non creare confusione con gli arrivi e le partenze dei loro treni e aerei domestici, ma i cittadini di Kashgar si svegliano due ore prima della capitale Beijing, confessando e rivendicando la macroscopica distanza culturale che è anche distanza geografica oggettiva, una specie di soft power che fa il solletico al governo centrale.

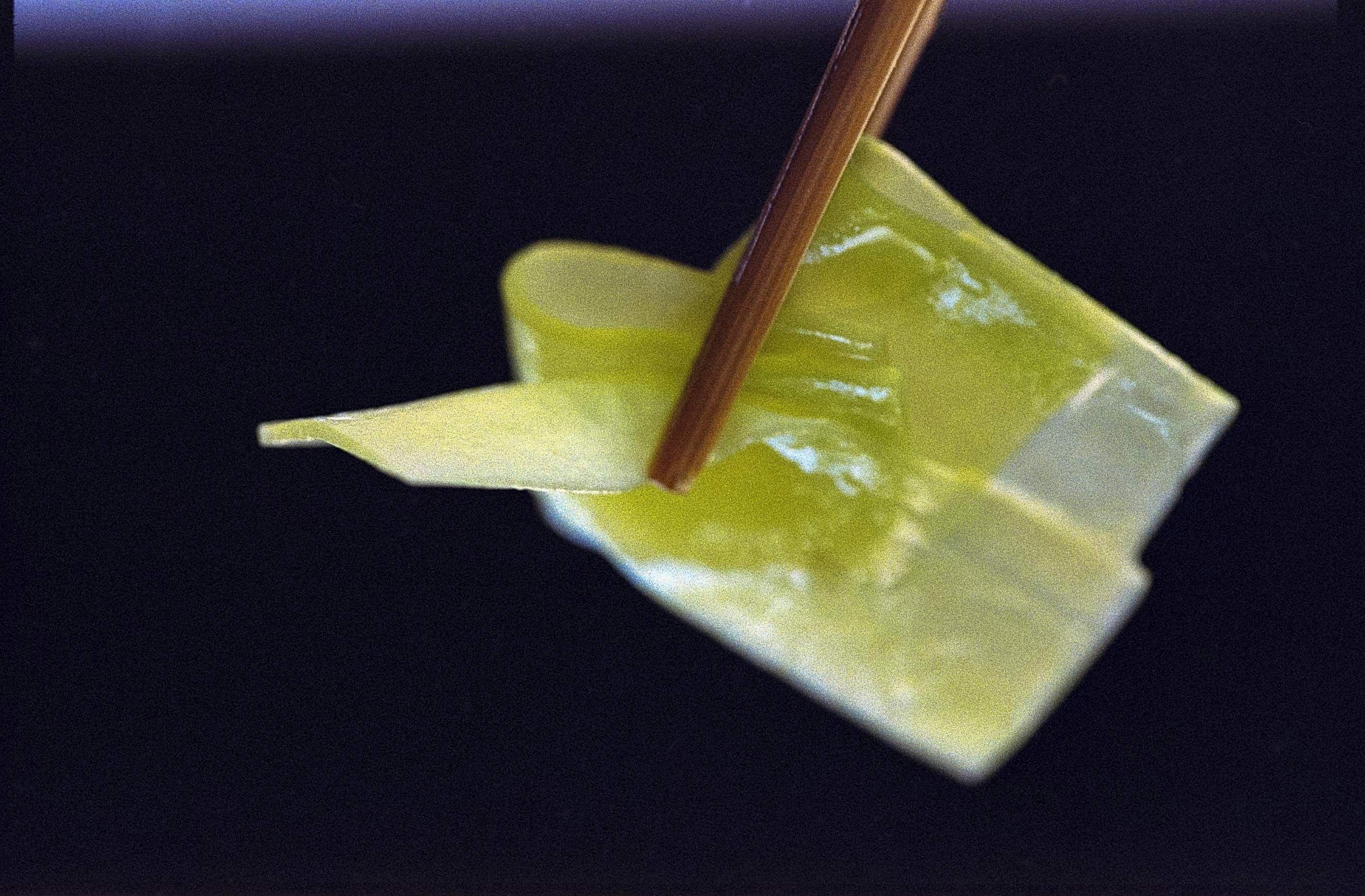

Gli xiao long bao ripieni di ragù di granchio fumante di Shanghai non si addiranno mai alle merende estive di Kashgar, che profumano di meloni dolci e angurie mediterranei e di tè persiani.

Lo show olimpico del 2008 si basava sul controllo totale, perfino del cielo. L’Ufficio per la modificazione del clima liberò sopra Beijing una serie di razzi pieni di ioduro d’argento, scatenando brevi scrosci di pioggia che avrebbero spazzato via lo smog e restituito cieli blu alla città. La one time zone cinese creata per valorizzare l’unità nazionale non aveva senso neppure presso un popolo abituato a una struttura palesemente autoritaria. Semplicemente, facemmo finta di seguire l’ora di Beijing.

“He is a noodle man”, la nostra guida uigura T.J. giustificò allegramente l’autista cinese, la nostra “minoranza”, che non parlava uiguro e ordinava per il terzo giorno di fila noodles a pranzo e noodles a cena. Forse è il parallelo naturale dell’orologio spostato due ore indietro: un han anche se nato a Kashgar da genitori nati a Kashgar finirà per ordinare sempre qualche variante di spaghetti umidi tirati a mano, e quando inizia l’estate è una ciotola rinfrescante di jelly noodles freddi di frigorifero con zucchine grattugiate, coriandolo fresco e pasta di chili piccante.

Nella Repubblica Popolare l’età legale per sposarsi è vent’anni per le donne e ventidue per gli uomini. Nelle campagne desertiche di Kashgar la famiglia della donna porta una dote, quella dell’uomo paga cash il prezzo della sposa, oltre a uno scambio di doni. T.J. ci racconta che l’usanza nella valle è che un giovane scapolo salga su un cavallo e galoppi fino al villaggio vicino, dove sceglierà la più bella ragazza da rapire perché diventi la sua sposa, una volta rientrato al villaggio, la famiglia del ragazzo cercherà di convincere la ragazza a accettare questo matrimonio e così il caili sarà pagato e si festeggerà con bracieri di riso pulao condito con peperoni e carote e uvetta passa gialla e mantecato in brodo di agnello, con samosa ripieni di carne di manzo e grasso di agnello, con tazze di yogurt freddo e fiumi di tè nero alla rosa di Kashgar. La rettifica finale della storia è che oggi il rapimento è illegale se la sposa non acconsente all’unione. Tenete a mente questa storia per dopo.

Jiayou, Zhonggou, Jiayou! (“forza Cina”)

Avevamo toccato appena la parte costiera orientale della Cina, quella economicamente più sviluppata, con il nostro scalo internazionale a Shanghai che ci serviva quasi solo a volare “velocemente” nella parte più interna del paese.

Nel 2011 la lunghezza della rete stradale ad alta velocità della Cina ha superato quella degli Stati Uniti. Il progetto cinese di espansione della crescita economica verso la parte occidentale della nazione ci fu subito chiaro guidando sull’autostrada che attraversa da parte a parte la provincia dello Xinjiang in direzione del Kazakistan. Al centro degli investimenti c’è ancora l’accesso all’energia, ma non solo. Percorremmo inconsapevolmente una parte della via terrestre della Belt and Road Initiative – nota anche come “Nuova Via della Seta”, la rete di infrastrutture fisiche e digitali che compongono il grande disegno geopolitico del Presidente – il tratto in questione congiunge Kashgar a Islamabad attraverso le montagne del Karakorum in terra completamente islamica, da una parte gli islamici uiguri di lingua turco-altaica, di là del confine l’islamico Pakistan.

Nei pressi di Tashkurgan, l’ultima città di frontiera, superata una breve tempesta di neve, superato il terzo checkpoint, in pieno delirio da altitudine, varcammo una grande porta con un grande pannello digitale con una scritta che diceva così: “219 giorni alla fine della povertà in Cina”. Xi Jinping aveva indicato il 2020 come l’anno nel quale la povertà sarebbe stata eliminata, ma la nostra guida scuoteva la testa come a dire che questo non avverrà. È realtà che in Cina più di 500 milioni di persone siano uscite dallo stato di povertà assoluta negli ultimi trent’anni, ma gli squilibri territoriali sono chiari soprattutto ai suoi cittadini.

Dopo un’improbabile partecipazione alla festa di compleanno di sunniti jihadisti del posto che quella sera si teneva nella grande sala delle colazioni dell’hotel internazionale di Tashkurgan dove passammo la notte, riprendemmo a rovescio la strada del giorno prima scavalcando il passo più alto del Pamir Plateau cinese invaso dal sole e da grandi marmotte dorate. In Cina c’è solo l’estate e l’inverno, questo ce lo dissero più o meno dappertutto e sembrava vero. Il nostro conto alla rovescia si fermò a 218 giorni alla impossibile fine della povertà in Cina, quando lasciammo progressivamente Tashkurgan, l’ammaliante città vecchia di Kashgar e la provincia dello Xinjiang alla volta del Gansu meridionale, diretti in volo precisamente a Labrang (la cinese Xiahe) nella regione tibetana dell’Amdo.

Labrang, 3200 metri sopra il livello del mare, continuava a basare la sua dieta quotidiana sul rituale dei nomadi: yogurt di yak, pancake di tsampa (orzo tostato dell’altipiano), riso al burro di yak e joma, una microscopica patata altamente proteica che si raccoglie un mese all’anno raspando nella terra sotto ai cespugli rosso-bruni della prateria. E per noi turisti occidentali tè alla radice di rosa che cura i mali d’altitudine.

In Cina un contadino, in Tibet un nomade, ha solo il diritto di utilizzo della terra da lui coltivata e limitate possibilità di trasferirlo volontariamente. Yidam è riuscito a garantirsi i suoi ettari di prateria per dieci anni, in virtù del fatto di essere discendente di una famiglia nomade che abitava Sangke prima della fuga coatta in India. Se non fosse stato per la moglie Dechen forse non sarebbe mai tornato.

Ren tai duo (“troppa gente”)

A un certo punto, tra il 2020 e il 2030, la popolazione assoluta della Cina raggiungerà il suo apice, e poi inizierà a calare. Se fossi nata in Cina, i miei nipoti non mi avrebbero mai chiamato semplicemente “zia”, perché non esiste un equivalente generico di questa parola, nella lingua cinese ero e sarei sempre una yímā, “sorella della madre”, e una mèi mei, la “sorella minore” della loro madre.

Ero massimamente attratta dalla struttura familiare di tutti i coetanei che incontravo in Cina, di tutti i nati nel crudele trentennio della legge del controllo delle nascite. Mi interessava la fragilità di queste famiglie, resa esponenziale dalla probabilità elevatissima di sposare una persona nella stessa condizione. Individui sprovvisti della compagnia di un fratello, nipoti sprovvisti del calore di una zia.

La politica del figlio unico ebbe ufficialmente inizio in Cina il 25 settembre del 1980, un mese prima della mia nascita. Il Partito Comunista cinese chiese, in una lettera aperta ai suoi iscritti (che oggi, nel 2019, sono più di 80.000), di limitarsi volontariamente ad avere un unico figlio. Sperando che fosse un erede maschio, varrebbe la pena aggiungere. Essendo nata nel 1980, appartenevo alla prima generazione condizionata da questo sistema demografico. Da nubile e senza figli poi, occupavo un grado molto basso nella scala sociale cinese.

Li osservavo con tenerezza, speravo non se ne accorgessero: due ragazzi poco più che ventenni, chiaramente fratelli, difficilmente padri in Occidente ma qui sì, vicini sul marciapiede della scuola elementare di Kashgar poco prima delle quattro del pomeriggio, aspettano insieme ogni giorno i loro bambini iscritti alla stessa scuola. Nella vicinanza dei loro corpi ancora poco virili era palese l’affetto consanguineo che nessuna amicizia avrebbe copiato. In un’altra scena, due bambini di forse nove anni al mercato del bestiame della domenica, dietro al camioncino a due piani che scarica pecore, osservano la manovra: il primo tiene il braccio attorno al collo dell’altro, è lui che inizia l’abbraccio, e l’altro di riflesso gli cinge il collo, intrecciati per tutto quel tempo, maschi fratelli di sangue.

Per far salire il PIL pro capite, la via più facile sembrava rallentare l’aumento della popolazione e i cinesi fecero proprio un modello estremo di razionalismo economico. In tutto il mondo negli anni Sessanta e Settanta la gente faceva l’amore, non la guerra, ma soprattutto in Cina si temeva il collasso demografico.

Oggi oltre 100 milioni di figli unici sono adulti, una generazione che ha conosciuto solo una grandissima crescita economica e contemporaneamente una solitudine che un fratello scongiura.

Chi abitava in un’area rurale aveva il permesso di fare un secondo figlio, purché il primo non fosse maschio. Anche in zone con grande minoranze etniche, come lo Xinjiang o il Tibet dove abbiamo viaggiato e dove vedere due o tre fratelli era naturale quanto prodigioso. Nel 2013 Pechino annunciò di concedere a tutte le coppie di dandu (un nucleo familiare in cui almeno uno dei due coniugi è un figlio unico) di avere un secondogenito. Per la nazione era la svolta per ripompare la crescita, per un essere umano un fratello o una sorella sarebbe stato il rapporto familiare più duraturo che avrebbe sperimentato nella sua vita.

Attraversammo il mercato dei matrimoni del sabato al People’s Park di Shanghai. Genitori ormai in pensione espongono su ombrelli aperti gli annunci scritti a mano per il loro figli single. Potevamo comprendere solo i numeri arabi di quelle che sembravano informazioni ricorrenti: età e altezza in cm, oltre a una serie di caratteristiche sull’istruzione e il temperamento dei loro “piccoli imperatori”. Erano genitori di figli unici preoccupati per il futuro della loro misera famiglia cinese: al di là del romanticismo e dell’avventura della paternità, solo finché avremo dei discendenti ci sarà qualcuno su cui potremo contare in vecchiaia. Secondo un vecchio proverbio, “la Cina diventerà vecchia prima di diventare ricca”.

Nature is the way

Cose che ricorderemo della Cina.

La giornata di un anziano uiguro potrebbe consumarsi interamente in una sala da tè inzuppando tocchi di grandi ruote di pane nan cotto al forno tandoori in tazze di tè fragrante – pochi fili di zafferano puro dell’Iran, abbondante cardamomo verde, una manciata di bacche di goji e di rose di Kashgar. Nella sala degli ospiti di ogni casa tradizionale uigura c’è un tavolo perennemente imbandito che culmina con una scultura a vortice di anelli fritti di pane, può restare buono anche un mese, insieme a noci e frutta secca della Valle dell’Uva dell’area depressa di Turpan.

La giornata di un nomade bambino delle praterie di Labrang fino a una generazione fa passava interamente appresso agli animali, mediamente 100 yak e 300 pecore senza recinti. Oggi le famiglie si uniscono in cooperative per estendere le loro proprietà private a un pezzo di pascolo buono per trasformare i riti nomadi in una economia: la mungitura due volte al giorno, la produzione di yogurt, burro e formaggi a pasta dura, il turismo d’alpeggio, dopo il turismo religioso del monastero della scuola dei Berretti Gialli guidati dal Dalai Lamai.

La giornata di un monaco adolescente moderno si potrebbe riassumere in tre parole: Buddha, basketball e birra. E aggiungiamo WeChat, il WhatsApp cinese. Possiamo solo intuire, perché non siamo ammessi, che le lezioni di filosofia e scultura si svolgano come una qualunque lezione di un prestigioso college americano. Nei giorni di vacanza e nelle brevi estati i monaci hanno libera uscita e salgono sui pascoli d’altura, se sono del dipartimento di medicina ci andranno per foraggiare erbe selvatiche terapeutiche oltre che per accamparsi per un picnic.

A Zorge Ritoma, nella provincia tibetana autonoma del Gannan, un coach americano sta formando una squadra professionista di giocatori di pallacanestro, ragazzi nomadi che guardano ragazzi nomadi agli NBA in televisione. Li si riconosce subito in fila alla mensa della fabbrica-atelier di lana di yak khullu dove è impiegato praticamente tutto il villaggio, meno i residenti del monastero distaccato di Labrang. La polizia cinese passa adagio ogni tanto con la sua volante sulle strade di terra battuta.

Nell’anno 2015 a Shanghai un caili costava già circa 16.000 dollari e il matrimonio era una questione anche economica. Nel 2030 un cinese su quattro sarà scapolo e non riuscirà a trovare una compagna, semplicemente in paese come in città non ci saranno giovani donne in età da marito.

A maggio inizia la stagione delle albicocche a Kashgar, tutti ne comprano a casse di cartone all’aeroporto, c’è chi torna in città con latte di plastica di yogurt fresco di yak, le specialità locali migrano con le persone e ricongiungono nostalgicamente le più di una Cina che abbiamo incontrato.

Nei manifesti della propaganda maoista bambini paffuti dalle guance rosse giocano allegramente alla guerra imbracciando fucili, circondati da pesche e peonie, due simboli d’abbondanza. A chi sparano? Chi stanno cercando di far fuori?

Amanyangyun Shanghai

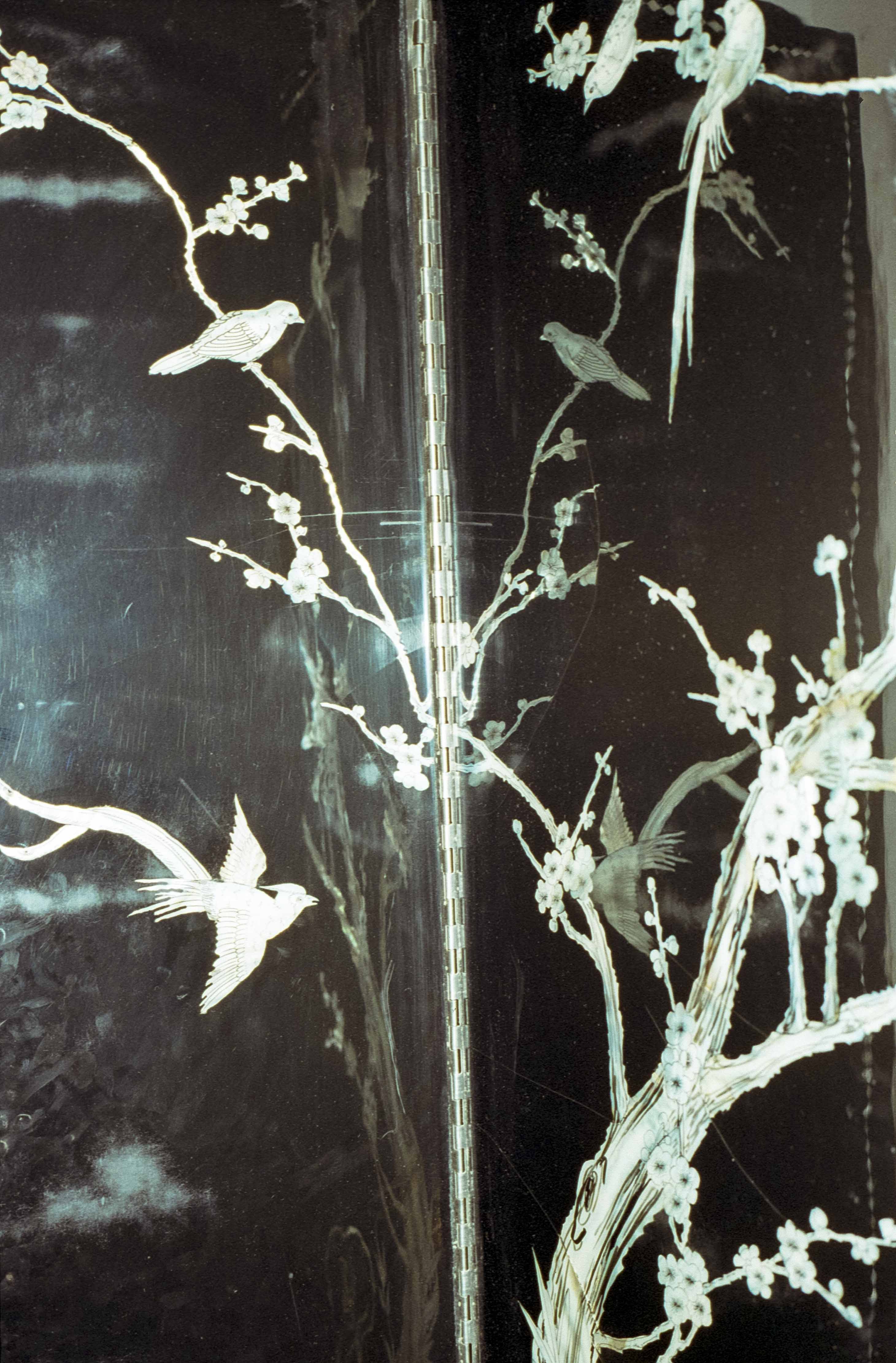

Il suo nome è “Yang Yun”, parte di un’iscrizione di trecento anni all’interno della Città Proibita di Pechino, che significa “nuvola nutriente”. Meticolosamente progettato dallo studio di architettura Kerry Hills con il mantra che ci sarebbe stata una minima interferenza con la storia e l’eredità originale delle corte tradizionali della dinastia Ming e Qing. Ad esempio, ogni cortile conserva il secondo cortile interno nascosto, aperto sul cielo, una nube che nutre l’interno della casa di famiglia. Per sedici anni il giovane proprietario trasferì mattone per mattone la sua città natale dalla leggendaria regione di Fuzhou nella provincia di Jiangxi, con la spettacolare aggiunta di una foresta rigogliosa di circa 10.000 antichi alberi di canfora. In Cina una casa e un albero sono collegati per sempre, non puoi nemmeno pensare a una casa senza i suoi alberi, quindi si spostino insieme. All’inizio era solo un progetto di “salvezza”: salvare ricordi d’infanzia, salvare simboli di potere e conoscenza – il villaggio ospitava famiglie di letterati del 17° secolo –, salvare la maestria cinese dell’intagliare sigilli in prezioso legno nanmu, salvare la Cina dalla brutale modernizzazione e un futuro dal ritmo sostenuto.

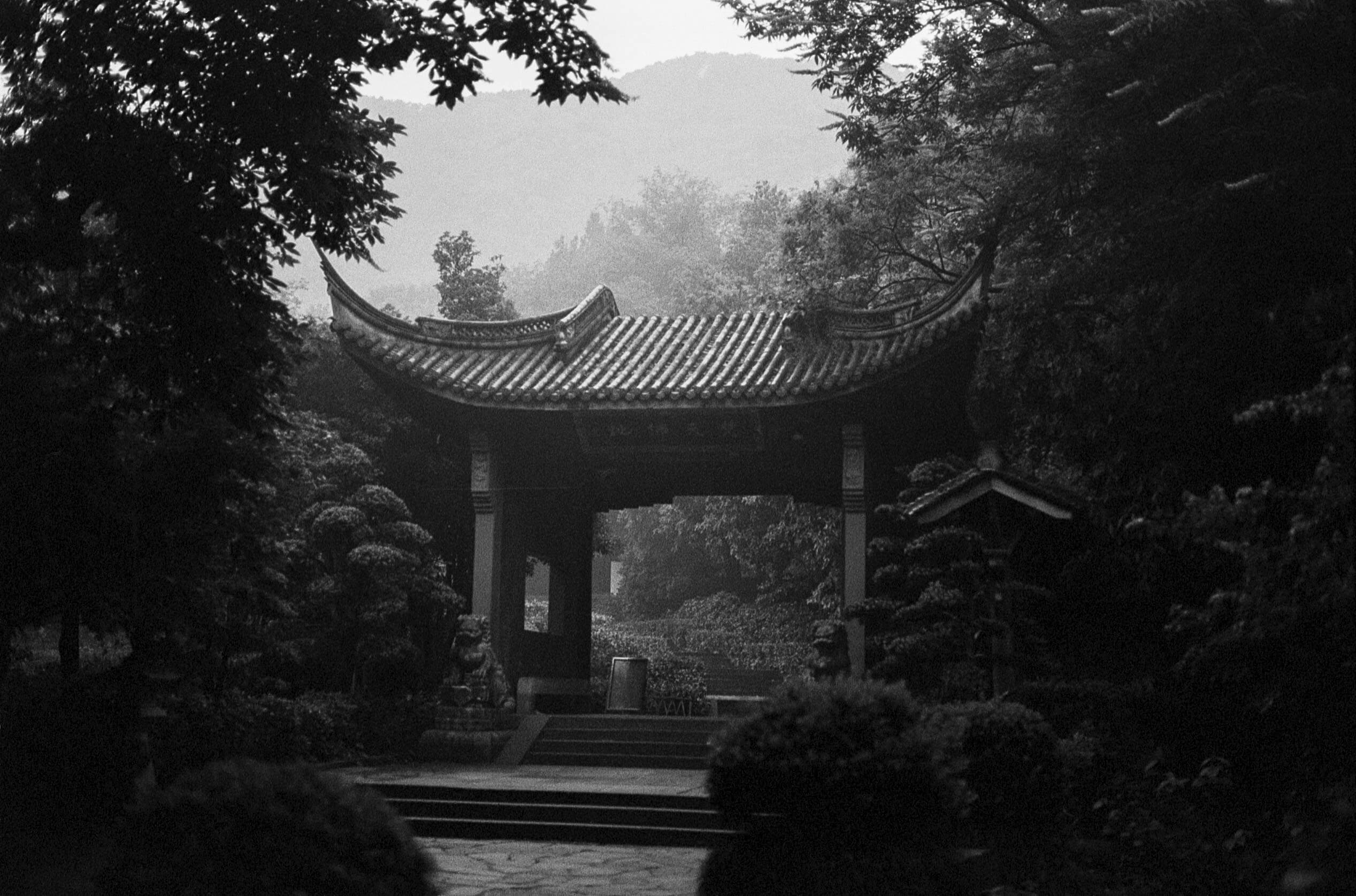

Amanfayun Hangzhou

Secondo la storia, il tempio di Lingyin ricevette una visita reale dall’imperatore Kangxi della dinastia Qing durante il suo tour ad Hangzhou nel ventottesimo anno del suo regno (1689 d.C.). L’abate in quel momento, Dihui, supplicò che l’imperatore scrivesse una targa per il tempio. L’imperatore, su richiesta, scrisse letteralmente “foresta delle nuvole”, e fu così che il tempio fu ribattezzato. Amanfayun è dove trovare il Buddha, in mezzo a una misteriosa foresta nebbiosa nella notte che diventa giorno. La ruota della trasmigrazione gira incessantemente, così i canti dei monaci e il ritmo dei loro tamburi all’alba nel villaggio di Fayun. Lóng Yī Master, il nostro tour leader all’Accademia buddista di Hangzhou, afferma che “il villaggio” è “la terra” e Fayun l’ultimo posto dove Buddha dovrebbe arrivare prima della sua illuminazione. Il college è progettato a forma di wan, chiamata “ONE”. Lóng Yī crede in “causa ed effetto”. Crede anche nel samsara e nei sei reami, ovvero Paradiso, Essere Umano, Asura, Animale, Fantasma Affamato, Inferno. Crede che tutte le creature siano uguali.

Il buddismo ha raggiunto per la prima volta la Cina dall’India circa 2000 anni fa durante la dinastia Han. Probabilmente è stato introdotto in Cina dai commercianti della Via della Seta provenienti da ovest. A poco a poco la sua influenza è stata avvertita nel sangue e nel cuore della cultura cinese. Oggi la popolazione cinese è di 1,4 miliardi, la più grande del mondo, e il buddismo è la religione della maggioranza.

Il più cinese dei nostri incontri fu quello con il maestro di Tai Chi Lei Ming, un uomo delicato e fluido, in completo tradizionale di raso di seta bianca e scarpe stringate in cotone, aveva appena concluso la stesura di un libro imponente frutto della sua ricerca sperimentale: l’applicazione del Tai Chi alla vita moderna, attraverso la pratica dell’happy talking. “Tutti possono praticare il Tai Chi, ma il Tai Chi non è per tutti”, disse. “Dipende da quello che vuoi essere, da che genere di persona vuoi essere. Gli esseri umani sono animali buffi, perché in fin dei conti siamo animali. E in natura ognuno si comporta secondo la sua natura, il serpente, la tigre, la tartaruga, nessun animale si sognerebbe di copiare un altro animale. Ma noi umani siamo particolari, vediamo qualcosa che vorremmo essere e proviamo a copiarlo e possiamo anche finire per assomigliarci, ma alla fine di tutto non siamo noi, ci allontaniamo da quella che è la nostra natura”.