La provincia sconfinata con le sue contraddizioni era il nostro campo di gioco. A nessuno era chiaro quale fosse lo scopo e in che direzione far girare la routine di quei lunghi pomeriggi di settembre. Senza troppi ragionamenti ciascuno si era guadagnato il proprio ingaggio nel fallimentare team dei sognatori. Alcuni avevano stoffa da attaccanti, altri preferivano starsene in difesa e lì restarono per tutta la loro vita. Malgrado la sottile ironia che ci univa, nessuno dei presenti spiccava per particolari doti e se qualcuno teneva nascosto del talento eravamo ben lontani da intravederne il valore.

Ciò che ci teneva uniti era l’immaginazione e una certa dose d’incoscienza, le sole virtú che non scarseggiano tra le lande desolate della provincia maremmana. Ci muovevamo in branco, ma la formazione variava in base agli spostamenti. In alcune circostanze eravamo numerosi ed era difficile metterci tutti allo stesso tavolo, ma il cuore del gruppo si contava sul palmo di una mano. Il resto della cerchia si riduceva a comparse e riserve prive di ambizioni.

Leo era senza dubbio il terzino d’ala del gruppo, se ne stava tutto il tempo in disparte scongiurando scontri diretti. Dal carattere schivo e turbato, detestava parlar del passato e avanzava dalle retrovie solo se c’era qualcosa di buono da arraffare. Per il resto era un nulla facente come tutti noi, intento a riconciliarsi con le proprie passioni che nel suo caso avevano le sembianze di una Pearl Export di seconda mano.

Agostino per nostra fortuna giocava in difesa centrale e su alcune missioni ci salvava la pelle. Il delicato suono del suo nome traeva facilmente in inganno. Figlio di un pugile e dei suoi insegnamenti, la presenza di Ago non passava certo inosservata. Tatuato dal collo ai piedi, di corporatura massiccia e dalla stazza inamovibile somigliava a un guerriero maori incazzato. Inamovibili erano anche le sue opinioni che era meglio assecondare per non imbattersi nel temperamento irascibile e furioso. Venerava i problemi e sapeva procurarseli con molta destrezza.

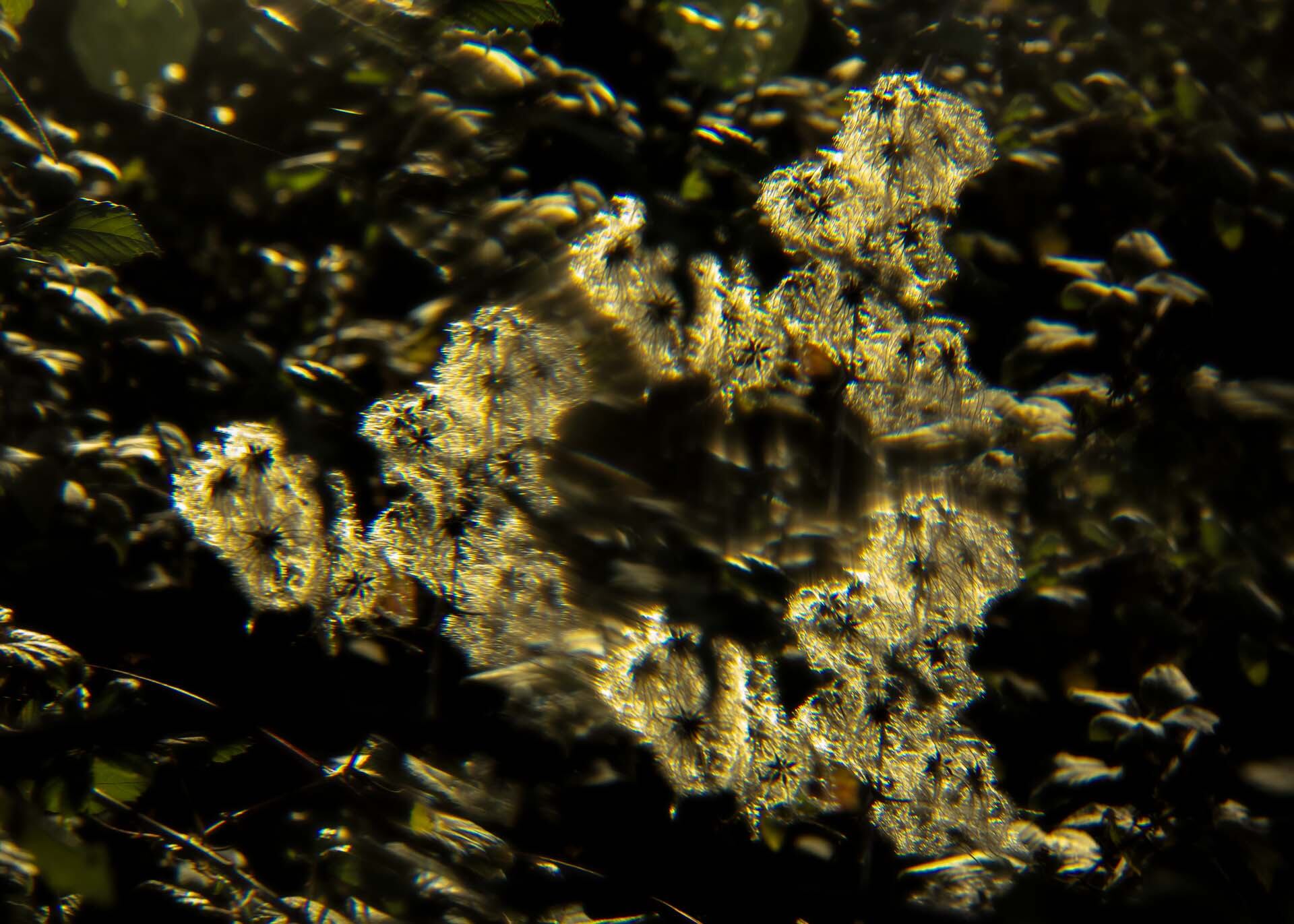

Il ruolo di stratega riguardava Luciano. Colto, calcolatore e cinico al punto giusto. Soffriva di una lieve forma di autismo che a tratti lo faceva sembrare un genio. Aveva la tendenza ad accumulare foto di ogni tipo, meglio se fuori fuoco, che scattava con la sua Lomo Zenit-35FM ricevuta in eredità da un lontano zio. Luciano era di qualche anno più grande di tutti noi ed era l’unico a comprendere e parlare l’inglese. In genere era lui ad attaccare bottone con le turiste straniere di passaggio nella stagione degli amori, per noi era come possedere la chiave di accesso all’età adulta.

In fine c’ero io, centravanti e fantasista, testa d’ariete di un branco di scapestrati che si aggiravamo nelle campagne alla ricerca di qualche emozione da saccheggiare.

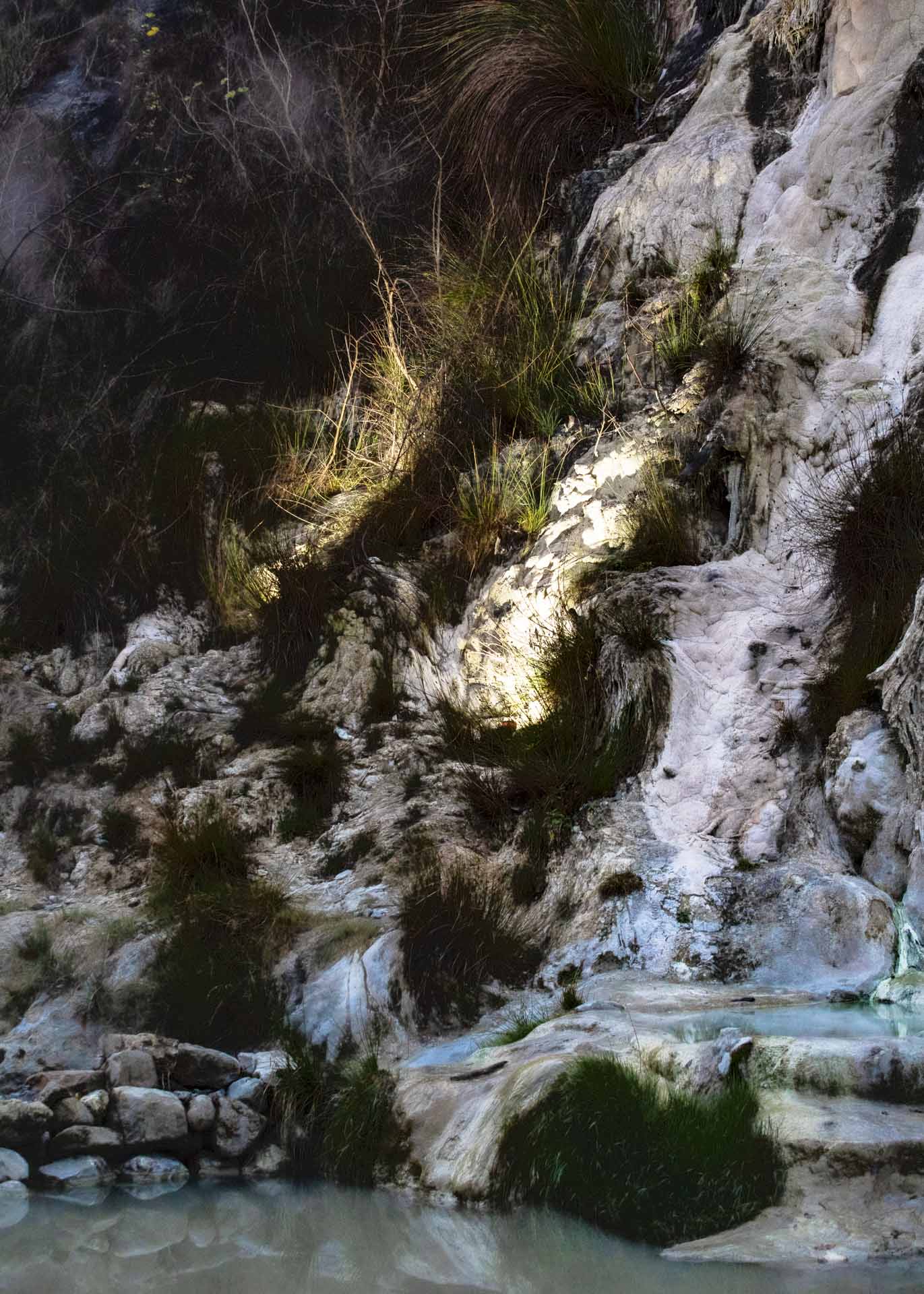

Al tramonto l’auto procedeva attraverso i filari delle vigne, tra le collinette di quel paradiso terrestre lontano nella storia. Enormi querce cadenzavano la vista del panorama dai lati della strada, lasciando filtrare la luce dorata della sera all’interno dell’abitacolo. Sul cruscotto tra le cianfrusaglie in disordine spuntava l’immagine di un santo, con tutta probabilità san Francesco intento a sfamare delle creature. Smarriti procedemmo per chilometri senza mai incontrare anima viva: Scansano, Poggioferro, Murci. Poi girammo a nord fino alla riserva del Monte Labbro. Da quella altura riuscivo a intravedere il mare, un flebile luccichio di polvere incastonato tra la terra ferma e la Corsica. Fin da piccolo avevo sentito storie leggendarie sui quei luoghi. Personaggi mistici che in quelle alture si erano ritirati per condurre una vita di eremitaggio e predicazione come il profeta David Lazzaretti e san Filippo Benizi, o storie criminali come quella del brigante Domenico Tiburzi che nelle grotte scavate dagli etruschi si nascondeva per fuggire ai gendarmi.

Arrivammo nei pressi di Santa Fiora alle sette. Trovammo una ragazza ad attenderci all’ingresso di un lungo viale contornato da enormi cipressi secolari. Aveva i capelli biondo cenere raccolti sui lati, labbra piccole e occhietti vivaci. Indossava una camicetta a maniche corte con una fantasia a fiorellini e dei jeans malandati. Dallo strato di fango sulle scarpe si capiva facilmente che aveva trascorso il pomeriggio a passeggio per fossi e sentieri. Era Marlene, un’amica di Luciano molto carina che qui trascorreva metà dell’anno in compagnia della famiglia di origini tedesche. I genitori erano fuori casa e con disinvoltura ci invitò a entrare.

Da subito rimasi impressionato dall’arredamento. L’esterno della casa manteneva l’aspetto rustico dei poderi della zona, ma all’interno si apriva uno scenario dal gusto raffinato, con arredi di evidente valore. Nell’apparente disarmonia dei contrasti, l’occhio rincorreva oggetti di ogni forma e colore: lampadari d’ottone e vetro smerigliato, ritratti a olio di fine Ottocento, ceramiche con araldiche fiorentine e grottesche tra statue primitive africane. Sulle pareti color carne e lungo i corridoi montagne di libri accatastati. Una Wunderkammer dal fascino coloniale che trasudava le memorie degli antenati.

Luciano si avvicinò al giradischi e mise su qualcosa a caso. Conoscevo quell’armonia, era la Sonata in D Minor, Kk. 9 di Scarlatti, mio nonno ce la faceva ascoltare la domenica mattina prima di andare in chiesa a redimerci dai nostri peccati.

Vagavo tra le stanze di quel tempio ammirandone i dettagli. Ricordo il ritratto in bianco e nero di una donna sorridente in bella mostra su una cassettiera di mogano. Se ne stava li con le braccia conserte in una posa da vera diva emancipata. Lo scatto sarà stato degli anni venti e non so come mi ricordava il volto di Ava Gardner, anche se l’autografo al fondo smentiva certe idee. Rimasi a fissare quel sorriso senza tempo, quando vidi entrare nel salone Marlene. Attraversò la stanza a piedi nudi con addosso un costume da bagno a due pezzi color zabaione. Sprigionava erotismo a ogni singolo passo con quel corpicino acerbo che sembrava balzato fuori da un quadro di Balthus. Nonostante il seno piatto e l’andatura mascolina, era troppo per tutti noi abituati al niente.

D’un tratto mi sentii prendere per un braccio.

“Oh, su amico” disse Agostino.

“Svegliati! Dobbiamo andare, gli altri ci stanno aspettando in macchina”.

“Dove andiamo?” gli chiesi.

Mi fissò negli occhi con lo sguardo di chi si era perso qualcosa d’importante e rispose “Non ne ho idea”.