All’entrata della chiesa il portone opaco, altissimo. Chiuso sembra inclinato all’indietro, incute una vertigine. Entrando dentro il vialetto interno si intravede un cortile oscuro, laterale, è a nord circondato dalle felci, come un settore abbandonato da esplorare, lo ritroverò giorni dopo per andarci a leggere su una sedia ammuffita. Arrivare al giardino principale che dà sulla vallata significa bucare la struttura camminando, attraversare una piccola porta di passaggio e qualche scalino sfondato, piccoli ostacoli per arrivare all’obiettivo, un maestoso labirinto ingiallito. Poi confermeranno: nessuna potatura, qui tutto deve fare il suo corso. Come dargli torto. Entrando dentro il convento San Francesco si conosce una densità, tutto è dolente qui, ti fa sentire da poco. Siamo entità troppo semplici e il convento è uno spazio troppo complesso, fatto di strati visibili. La verità è che un luogo è totemico solo quando avverti chiaramente che è migliore di te, allora diventa un magnete, una riva che fugge anche se ci sei dentro. È così il convento, è come contemplare un corpo dall’interno. Dieci giorni e non ci siamo mai mossi. Non hai il bisogno di andare via, quando sei già andato via.

Arrivammo e tu come me eri

fuori dalla terribile arena della realtà.

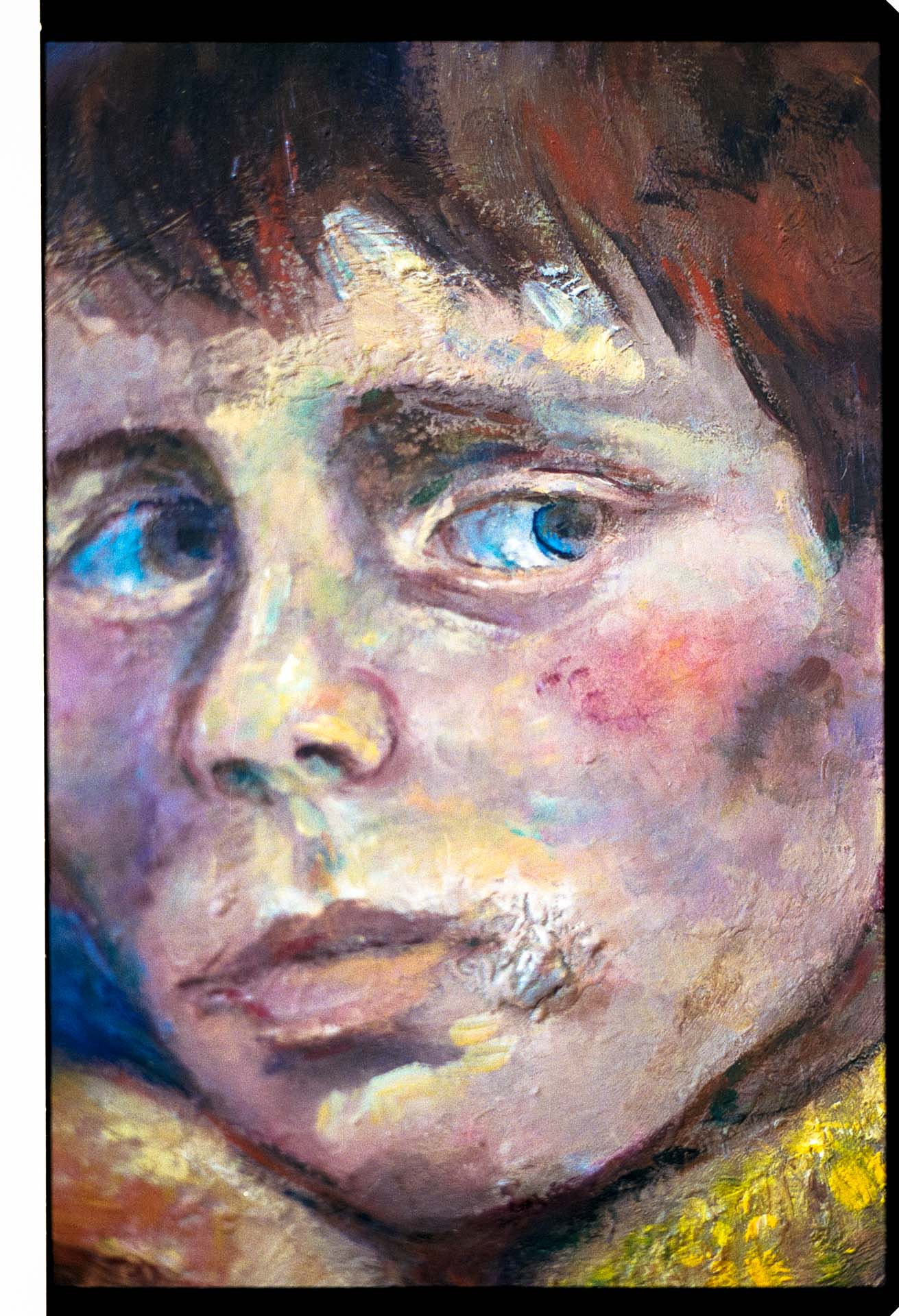

Durante alcune delle mattine successive il sole sarà impietoso. Rientrando nella grande cucina dopo aver attraversato il grande giardino, gli occhi non vedono nulla, le pupille si devono ancora adattare e l’unica cosa che si distingue nel buio è il brillio dei coltelli e il riflesso opaco del pianale di marmo. Siamo su un’oasi tropicale splendida e distrutta. Le palme tutte intorno stanno morendo, riluttanti spose che debuttano e piangono ognuna per un motivo diverso. Ogni giorno scorre uguale e ci fa pensare alle vite che stiamo dimenticando, ognuno parla del passato, ognuno vuole recuperare qualcosa che non vuole perdere per sempre. I ricordi infarciscono i pensieri come gioielli ereditati da accarezzare, ci stiamo allineando alla realtà del monastero che ci impone un abbassamento della velocità, e quando rallenti l’accaduto si fa più chiaro, se ne distinguono le partizioni, le cause scatenanti. Esploriamo il posto ma siamo dentro qualcosa che ci vede muoverci. Le cose in questo monastero sono agglomerati di energia, gli angoli vuoti attendono e i corridoi respirano il loro stesso silenzio. Sarà come una storia d’amore stare qui, ci entri distrutto dando il meglio di te e ne esci cambiato per sempre.

Ripiega un tovagliolo come giocava con i suoi giocattoli,

con una lentezza curiosa e virginale.

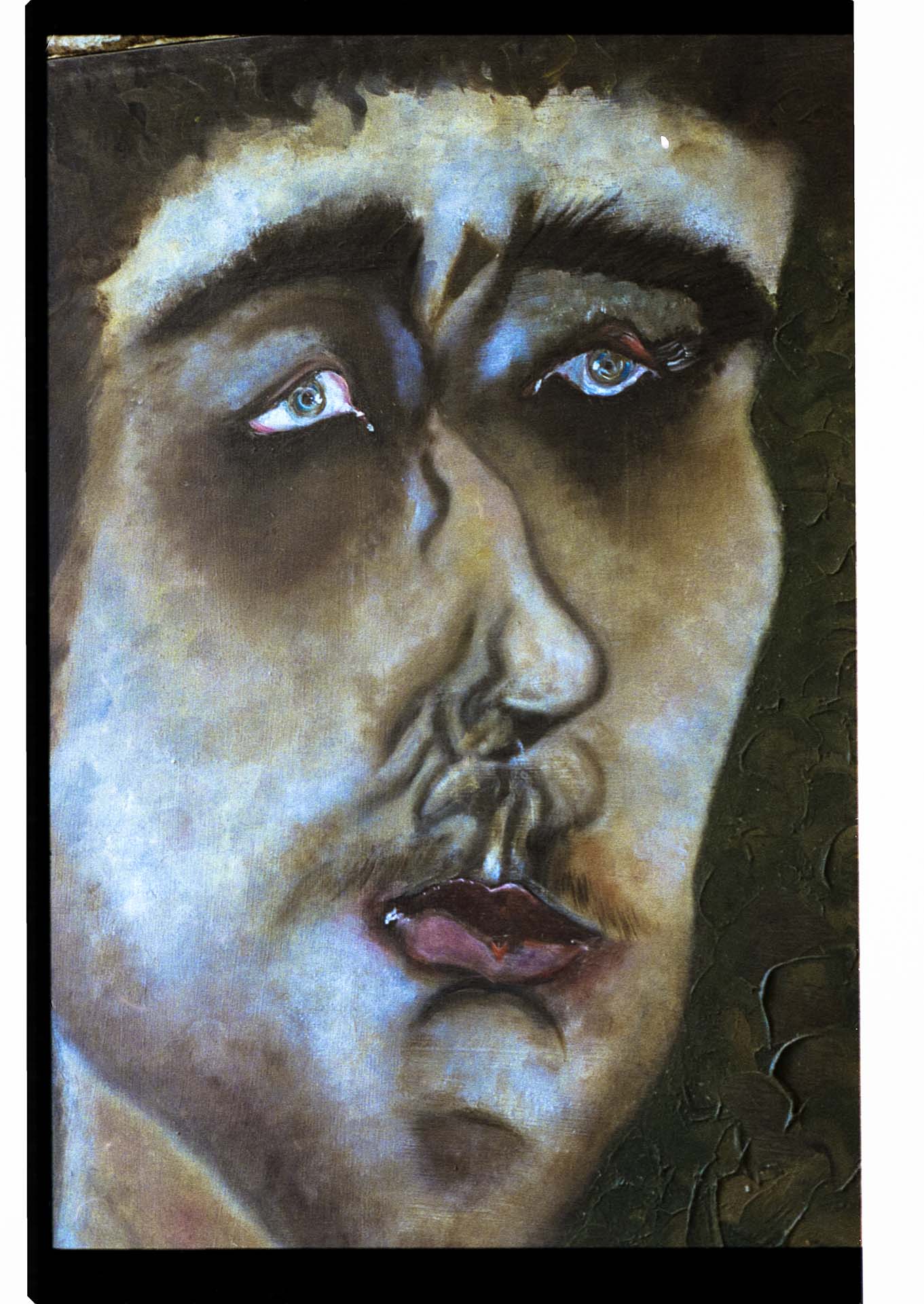

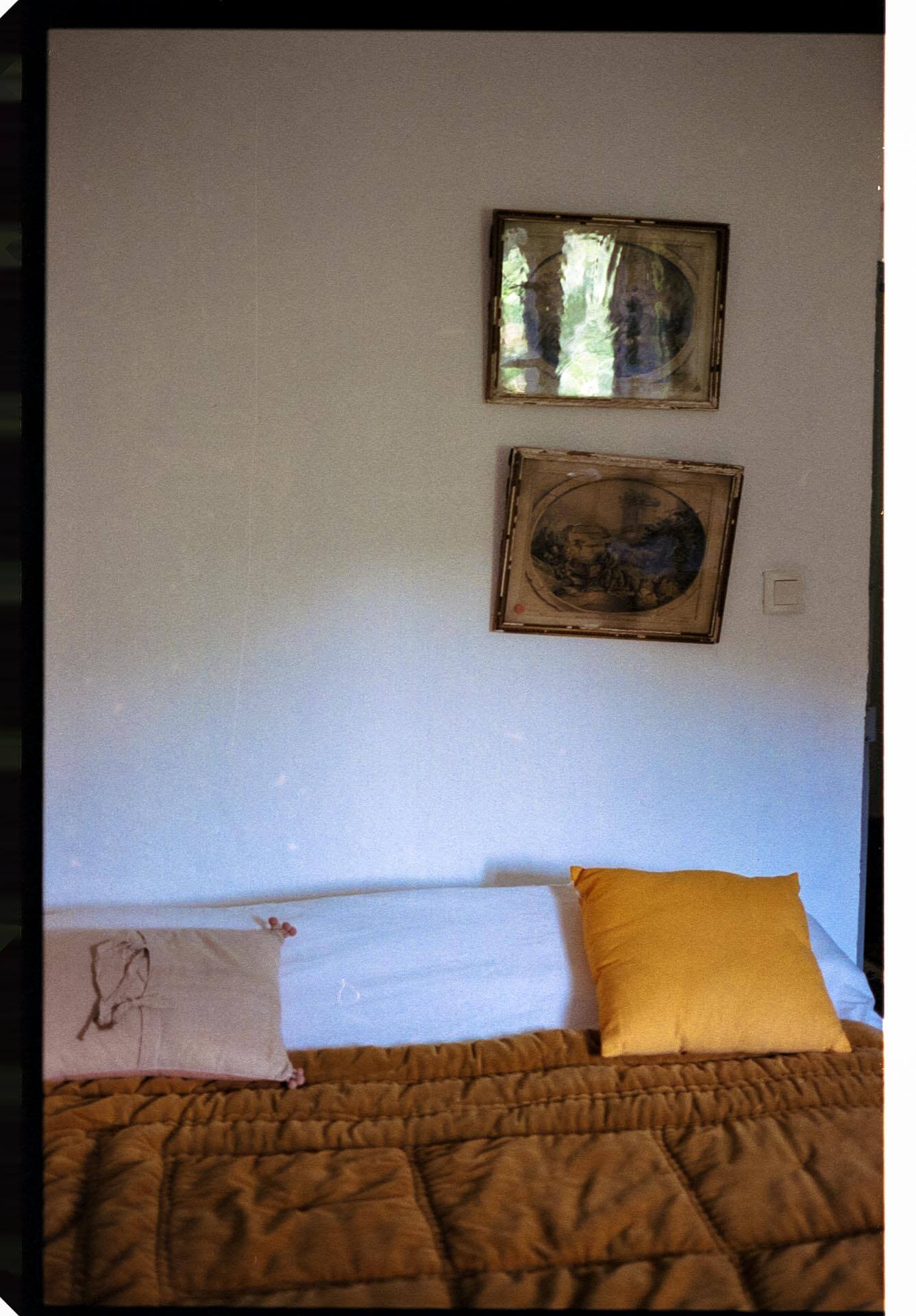

Il disfacimento avanza silenzioso, per via del cambio di temperatura le pareti si scrostano soprattutto di notte, come si stacca la corteccia da una betulla. Il sale qui ha scorticato tutto fin dentro le stanze da letto e la luce ottonata della sera mostra tutte le ferite nella loro bellezza struggente. Soprattutto nel salone entra un sole sacro. Sullo scenario decaduto e raffinato, tutti i pomeriggi, si sparge un profumo zuccherino proprio per via della luce che bagna le centinaia di volumi immobili e levigati da mille sguardi. Tutto è fermo, solo i disegni crociati delle finestre, che a tratti scompaiono per il passaggio di una nuvola, si muovono come una giostra lungo le pareti altissime. Si può stare qui per ore, dato che sì, è caldo, ma la giornata ormai sta morendo e se si è stati al sole per un po’, il calore qui dentro è più come un tepore. Con il volume tra le mani il bulbo oculare segue il movimento di un’unghia, sotto di lei scorrono le parole come il codice a intermittenza delle strisce tratteggiate di un’autostrada verso le rassurant de l’équilibre, c’est que rien ne bouge. Le vrai de l’équilibre, c’est qu’il suffit d’un souffle pour faire tout bouger1.

– Gli altri? Tu stai parlando di te.

– Sì, mi manca mio padre.

I pranzi sono lunghi, variegati. Il posto ci spinge a dare il meglio di noi come cuochi, come servi, come amanti. Improvvisamente ci piace ascoltare, ognuno sembra che racconti la storia d’un sopravvissuto. Siamo amorevoli e ispirati, tutto ti interessa quando sei avvolto da una coperta inaspettata. Qualcuno riapre gli occhi dopo il sonno dentro un letto d’ombra, qualcuno nuota. Capita anche che non ci si parli per ore. Anche il silenzio qui si fa apprezzabile, intelligente, si carica di una sostanza densa e positiva, esso non è l’attesa mesta su una sedia accanto a qualcuno che non conosciamo, o la pausa di uno sguardo pensieroso al soffitto appena svegli. Così scorre il tempo placido dell’introspezione leggera, fluttuante, stordita. Tutto ci circonda e noi siamo l’elemento variabile. Sappiamo che la lunga e insondata canna fumaria del forno, le fresche tubature piombate, il dispositivo architettonico della fontana, gli innumerevoli cardini verniciati in tinta, l’altare svuotato della chiesa sconsacrata, i nidi di vespe ancora sconosciuti, tutto continuerà dopo di noi. Qui dentro siamo qualcosa di aggiunto, ci stiamo facendo un involontario bagno di umiltà.

Pulisce l’aria come un tuono,

innalzando a capolavoro il silenzio che verrà dopo di lei.

La piscina è una stecca celeste immersa nel bosco. Ci stiamo tutti intorno come gatti. Ci muoviamo come girano le ombre. A tratti è troppo caldo o ventoso, ma non scolliamo e rimaniamo tutti lì. Il vento corso è una dimostrazione di potenza, si attiva ogni tanto come un allarme per ribadire che un mondo in cui nulla si muove sarebbe un inferno. Girando dietro gli alberi, quasi l’ultimo giorno prima di partire, ho scoperto un immenso roseto silenzioso e arcigno. Le piante si ripetono in ciuffi intrecciati e le rose sono principalmente bianche, il profumo è a tratti assente, o fortissimo. È una distesa annebbiata dai rovi e le rose cresciute al centro sono assolutamente intoccabili, ma questa è una legge che vale anche per una rosa che si ha in mano. C’è una rosa nella rosa, che non tocchiamo, che non vediamo, è un fiore di cui non scorgiamo il termine, una scultura di carta pesta girata mille volte su se stessa ma fatta di un velluto umido che si conclude nella chiocciola profonda della sua fine oscura.

Lì nel suo silenzio avrà avuto qualche intuizione geniale,

tipo intervistare sua madre e registrare tutto.

Accanto a me il mondo, ho pensato mentre vagavo nel giardino. E sono sempre più convinto di avere ragione. Questo posto, anche lui, mi ha dato ancora una volta ragione. L’empatia in fondo scollega, disallinea, e ogni volta spinge indietro in favore di un’empatia ancora più grande, ai limiti dell’epifania. Un elenco di sbandate che allontanano da tutto. Esiste un suono nel divenire, un centro tonale, una nota mortifera e gonfia che peggiora le cose a poco a poco, risacca dopo risacca. È una legge ripetuta di cronaca quotidiana. Il momentaneo coinvolgimento totale in qualcosa o qualcuno invece, è ogni volta la stonatura che manda il tutto fuori binario: la bellezza che ci sbatte sopra non è una variabile che domina, non ci salverà, è sempre l’eccezione, un’altra dose di stamina contro quella regola mediana. Ogni volta essa è quella cosa che non tornerà. Uno è il suo numero, il suo triangolo conchiuso. La meraviglia è sempre un epilogo senza repliche. Non tornerò qui, mai più. Non sarebbe lo stesso.

1 Ciò che rassicura dell’equilibrio, è che nulla si muove.

La verità dell’equilibrio, è che basta un soffio per far muovere tutto.