Finalmente, una buona volta, i biologi hanno dimostrato che ciò che i filosofi hanno sempre sognato che fosse vero lo è sul serio. Siamo tutti fratelli e sorelle. Siamo tutti fatti dello stesso tessuto genetico. Tutta l’umanità, verosimilmente, discende da un migliaio di persone che, circa settantamila anni fa, lasciò l’Africa.

Il corollario di tutto ciò, però, è che se siamo fratelli e sorelle e condividiamo il medesimo materiale genetico, tutte le popolazioni umane condividono lo stesso genio naturale, lo stesso acume intellettuale. E quindi, che questo genio sia insito in esse – tutte le diavolerie tecnologiche che sono state un grande risultato dell’Occidente – o al contrario stia dipanando i complessi fili della memoria intrinsechi a un mito, è soltanto una questione di scelte e di orientamento culturale. Non vi è avanzamento degli affari nell’esperienza umana. Non vi è una traiettoria del progresso. Non vi è una piramide che collochi strategicamente l’Inghilterra vittoriana all’apice e scenda giù lungo le pareti fino ai cosiddetti primitivi del pianeta. Tutti i popoli sono semplicemente opzioni culturali, visioni differenti della vita stessa.

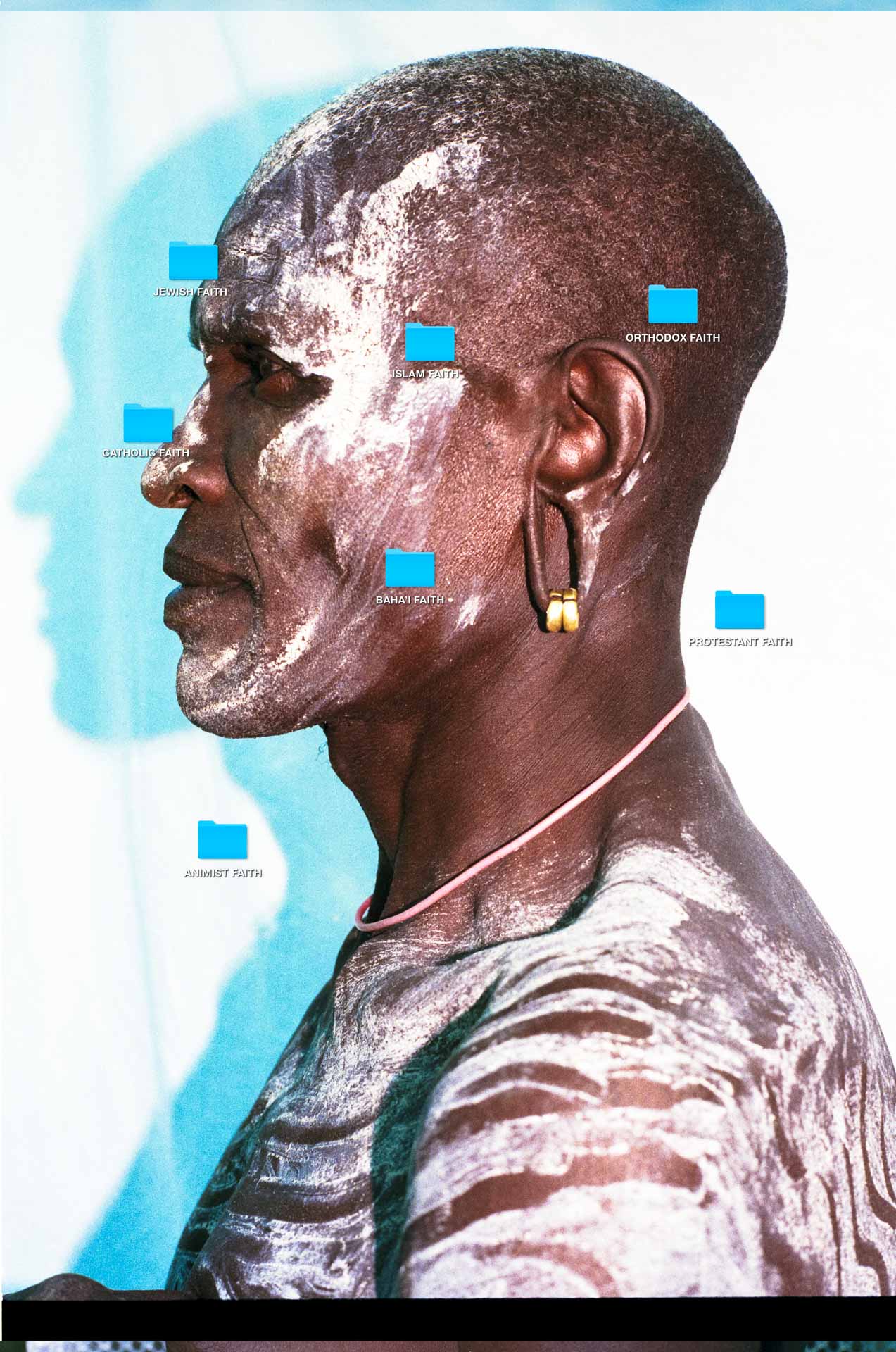

In Light at the Edge of the World, un libro che ho pubblicato di recente, ho coniato il termine etnosfera. L’idea era trovare un concetto che lasciasse comprendere a tutti che, così come esiste una biosfera, una rete biologica della vita, esiste anche un tessuto culturale che avvolge la Terra, una rete culturale della vita. Si potrebbe pensare all’etnosfera come alla somma totale di tutti i pensieri, i sogni e i miti, le intuizioni e le ispirazioni create dall’immaginazione umana dagli albori della coscienza. L’etnosfera è il grande patrimonio del genere umano. È il prodotto dei nostri sogni, l’incarnazione delle nostre speranze, il simbolo di tutto ciò che siamo e di tutto quello che abbiamo creato come specie selvaggiamente indagatrice e sorprendentemente adattabile.

Proprio come la biosfera, la matrice biologica della vita, oggi l’etnosfera è gravemente a rischio. Se possibile, tuttavia, in misura assai maggiore. Nessun biologo, per esempio, oserebbe suggerire che il 50 per cento di tutte le specie animali e vegetali sia agonizzante o sull’orlo dell’estinzione. Eppure, proprio questa – la proiezione più apocalittica nel regno della diversità biologica – non si avvicina neanche lontanamente allo scenario più ottimistico di cui siamo a conoscenza per ciò che concerne il regno della diversità culturale. L’indicatore principale è la perdita del linguaggio. Al momento le lingue sono circa settemila. Ma una buona metà di queste non sono insegnate ai bambini, il che implica che, in verità, se non si farà niente in proposito, quelle lingue sono già morte.

Perché la perdita di una lingua è così importante? Perché, come il canarino in miniera, è un indicatore concreto ed estremamente inquietante di ciò che accade alle culture in genere. Perdipiù, naturalmente, una lingua non è soltanto un insieme di vocaboli o di regole grammaticali. È un lampo di luce dello spirito umano, il mezzo col quale l’anima di ciascuna cultura raggiunge il mondo materiale. Ogni lingua è un’antica foresta della mente umana, uno spartiacque del pensiero, un intero ecosistema di opportunità spirituali.

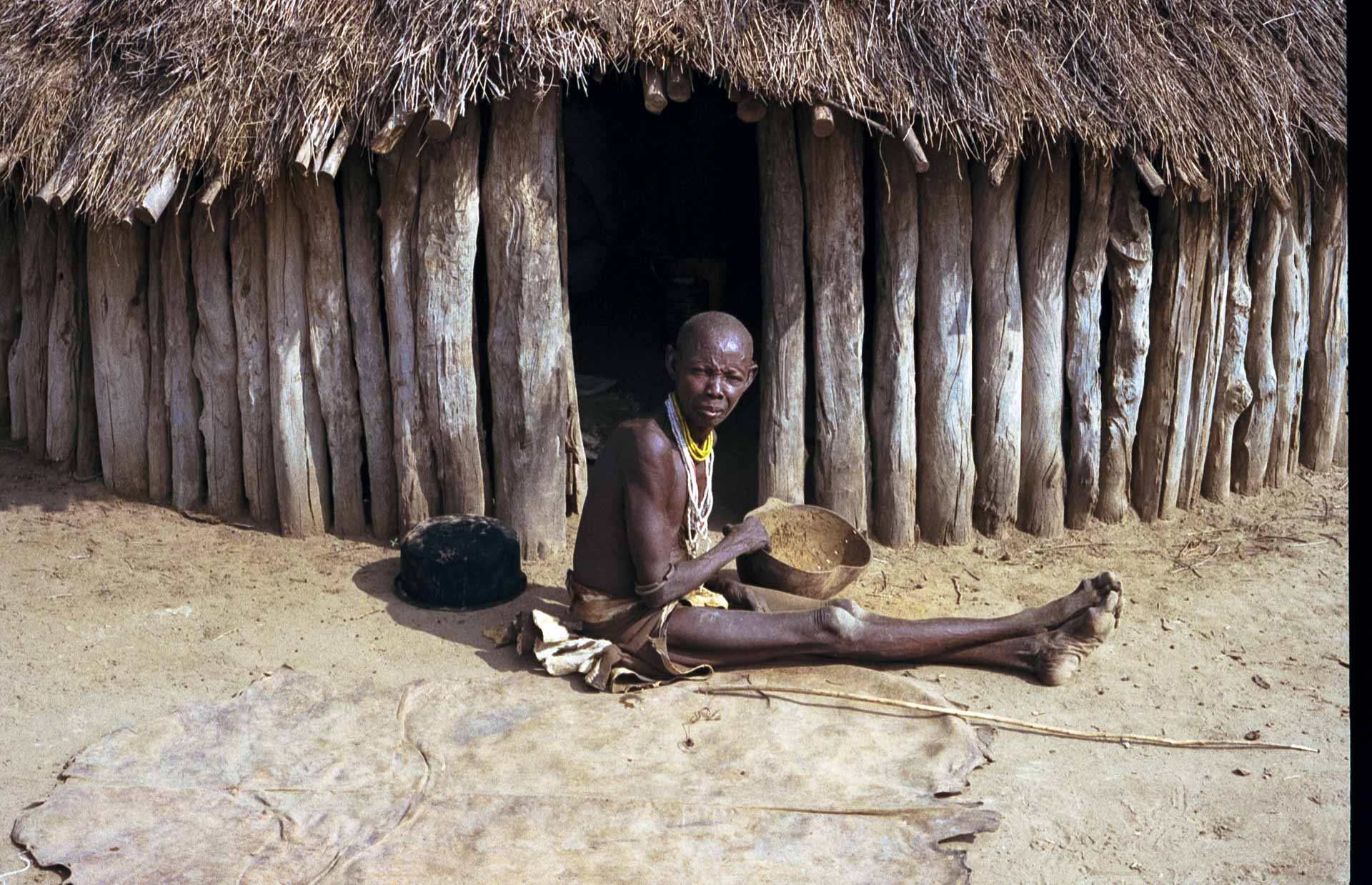

È devastante rendersi conto che la metà delle lingue parlate nel mondo vacilla sul baratro dell’estinzione. Proviamo a pensarci. Che cosa potrebbe esserci di più asociale che essere avvolti dal silenzio, restare l’ultimo essere umano del popolo a cui appartieni a parlare la tua lingua madre, non avere la possibilità di tramandare la saggezza degli anziani o di anticipare promesse ai bambini? Questo tragico destino, in verità, è la piaga che affligge qualcuno da qualche parte ogni due settimane. In media, infatti, ogni quindici giorni muore un esponente di punta che porta via con sé nella tomba le ultime sillabe di una lingua antica. Tutto questo in verità implica che nell’arco di una generazione o due assisteremo alla perdita di una buona metà del patrimonio umano. Questo è lo scenario segreto della nostra epoca.

Naturalmente, c’è chi chiede in modo innocente: “Il mondo non sarebbe un luogo migliore se parlassimo tutti la stessa lingua? Non sarebbe più facile andare tutti d’accordo?”. In genere, rispondo a queste domande come segue: “Si tratta di un’idea meravigliosa! Nominiamo lingua universale lo yoruba o il lakota o il cantonese”. All’improvviso, a questo punto la gente si rende conto di quello che vorrebbe dire non poter parlare la propria lingua madre. Per quanto mi riguarda, non riesco neppure a immaginare un mondo nel quale io non possa parlare inglese, non soltanto perché è una lingua bellissima, ma oltre a questo è la mia, l’espressione di quello che sono. Al tempo stesso, però, non vorrei che la mia lingua spazzasse via quelle altrui, le altre lingue del mondo, come una sorta di gas nervino culturale.

Comprendere le cause di fondo di questa débâcle della diversità culturale è estremamente importante. Esiste infatti un malinteso secondo cui queste altre culture – quantunque pittoresche e vivaci – in qualche modo siano destinate a scomparire seguendo quasi una legge naturale, come se fossero tentativi falliti nei confronti della modernità, nei nostri stessi confronti, persone incapaci di cambiare, destinate al cestino dei rifiuti della storia. Ma le cose non stanno così.

Il cambiamento, di per sé, non costituisce una minaccia per la cultura. Tutte le culture di tutti i tempi sono sempre state impegnate in un balletto con nuove possibilità di vita. Il cambiamento è una costante nella nostra storia umana. In sé e per sé, neppure la tecnologia è una minaccia per la cultura. Quando rinunciarono all’arco e alle frecce, gli indiani sioux non smisero di essere sioux, non più di come un agricoltore americano smise di essere americano quando decise di non usare più il cavallo e il calesse per passare all’automobile. A minacciare la cultura non è il cambiamento, non è la tecnologia: il vero pericolo è il potere, il volto crudele del dominio.

La tragedia suprema, infatti, non è tanto che stiano scomparendo le società arcaiche, ma che poco alla volta siano costrette a sparire culture e lingue vivaci, dinamiche e palpitanti. Ormai queste minacce esterne hanno molte facce. Possono essere industriali, come nel caso delle madornali operazioni forestali che hanno annientato le modalità di base di sussistenza dei penan nomadi nelle foreste pluviali del Sarawak in Borneo. In Nigeria, il suolo un tempo fertile degli ogoni nel delta del Niger non può più essere coltivato a causa degli inquinanti tossici sversati dalle industrie petrolchimiche. Altrove, la devastazione può essere provocata da una malattia epidemica, come nel caso degli yanomami che hanno subito una mortalità devastante a causa degli agenti patogeni esotici portati nella loro vita dai cercatori d’oro che di recente ne hanno invaso i territori. In altri casi, la causa della devastazione può essere l’ideologia, come nel caso della feroce dominazione del Tibet per mano dei comunisti cinesi. In ogni caso, comunque, queste sono culture sopraffatte da forze esterne potenti, superiori alle loro capacità naturali di adattamento. Questa osservazione di fatto è motivo di un certo ottimismo, perché implica che, se gli uomini sono portatori di devastazione culturale, possono anche essere coloro che facilitano la sopravvivenza culturale.

Quando prefiguriamo che la modernità sia il destino inevitabile di tutte le società umane, credo che raggiungiamo il massimo della menzogna. In verità, il modello occidentale di sviluppo è fallito in ampia misura in così tante località perché si basava sulla falsa promessa che qualora le popolazioni ne avessero seguito i dettami di base, nel tempo avrebbero raggiunto la stessa prosperità materiale di cui gode una manciata di nazioni in Occidente. Anche qualora ciò fosse possibile, non è chiaro se sia auspicabile. Per aumentare i consumi di energia e di materie prime in tutto il mondo e per portarle ai livelli dell’Occidente, tenuto conto delle attuali proiezioni della popolazione, sarebbero necessarie le risorse di quattro pianeti Terra entro l’anno 2100. Farlo con l’unico pianeta che abbiamo a disposizione vorrebbe dire comprometterne così gravemente la biosfera che la Terra diventerebbe irriconoscibile. Considerando i valori che guidano la maggior parte delle decisioni della comunità internazionale, è verosimile che niente di ciò accada. In realtà, per la stragrande maggioranza dei popoli della Terra lo sviluppo è stato un processo nel quale il singolo è stato strappato dal suo passato e scaraventato in un futuro incerto, soltanto per assicurarsi un posto sul gradino più basso di una scala economica che non conduce da nessuna parte.

Si considerino gli indici chiave del paradigma dello sviluppo. Un aumento nell’aspettativa di vita lascia intendere un drastico calo della mortalità infantile, ma non dice nulla di preciso sulla qualità della vita di coloro che sopravvivono all’infanzia. La globalizzazione è celebrata con un’intensità iconica. Ma che cosa implica in realtà? In Bangladesh e in Cina i lavoratori delle industrie tessili che producono capi di abbigliamento sono retribuiti con pochi centesimi per cucire abiti che si venderanno negli Stati Uniti per decine di dollari. Perfino un’abilità fondamentale come la capacità di leggere e scrivere non ne realizza necessariamente la promessa. Nel Kenya settentrionale, per esempio, i giovani delle tribù sono mandati dalle famiglie a frequentare le scuole parrocchiali per acquisire un minimo di competenze nella lettura e nella scrittura, ma così facendo i ragazzi apprendono anche a disprezzare il modus vivendi ancestrale del loro popolo. Entrano nella scuola da nomadi; la lasciano da impiegatucci, per confluire poi in un’economia segnata dal 50 per cento di disoccupazione tra i diplomati della scuola superiore.

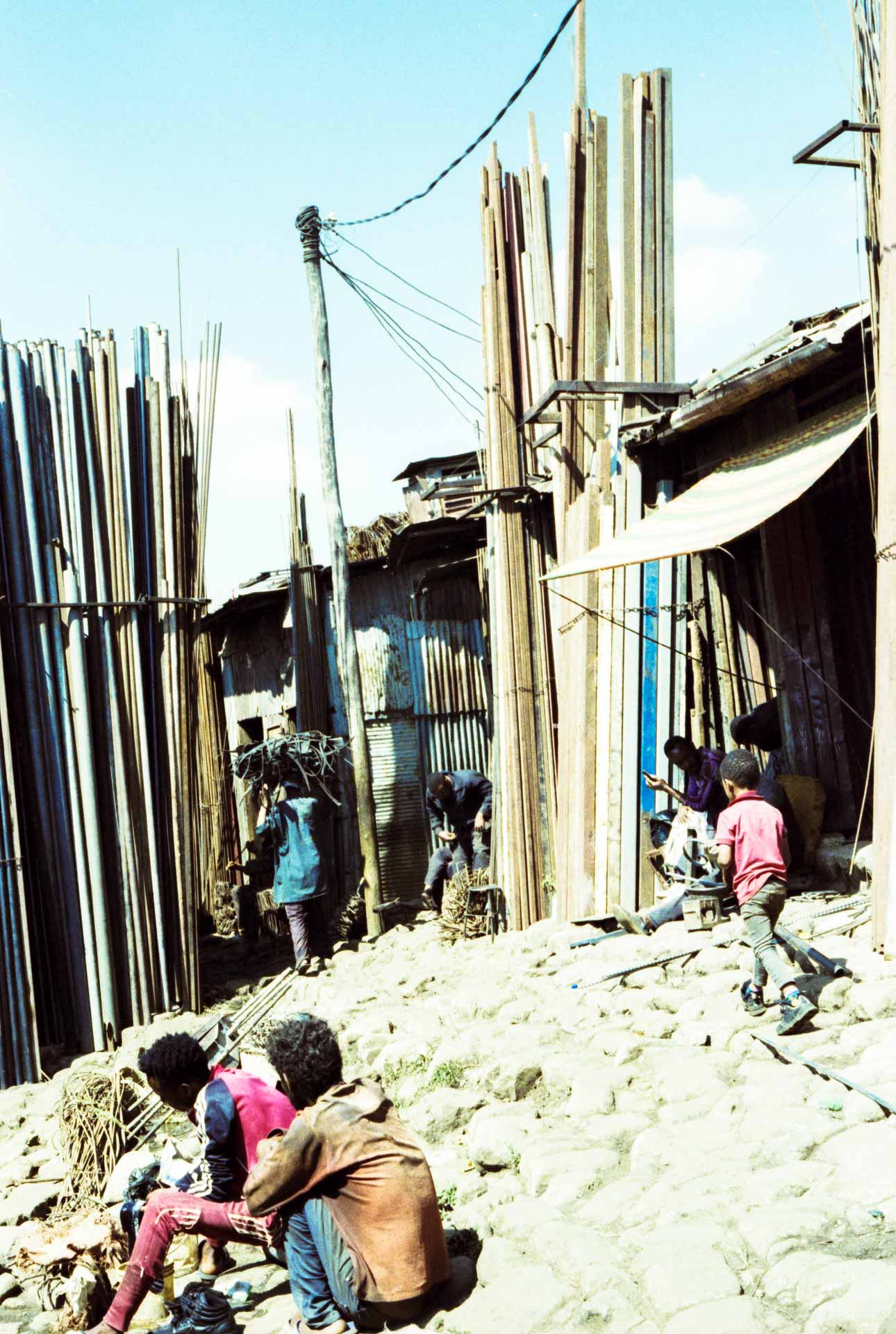

Impossibilitati a trovare lavoro, incapaci di tornare a casa, si trascinano negli slum di Nairobi per guadagnarsi da vivere sgraffignando qualcosa dalle frange di un’economia basata sul denaro.

Senza dubbio, le immagini del comfort, della ricchezza e della raffinatezza tecnologica hanno un potere di attrazione magnetica. Qualsiasi posto di lavoro in città può sembrare migliore di un lavoro che spezza la schiena nei campi arroventati dal sole. Ammaliati dalla promessa del nuovo, i popoli di tutto il mondo in molti casi hanno girato le spalle per sempre al passato, di loro spontanea volontà e in tutta sincerità. Le conseguenze possono rivelarsi assai deludenti. Il destino della stragrande maggioranza di coloro che tagliano i ponti con le loro tradizioni non sarà quello di raggiungere il benessere in Occidente, bensì di unirsi a legioni di poveri nelle grandi città, intrappolati nello squallore, costretti a lottare per la sopravvivenza. Quando le culture svaniscono, restano gli individui, spesso ombre di loro stessi, prigionieri nel tempo, incapaci di tornare al passato eppure impossibilitati ad avere una reale possibilità di garantirsi un posto in un mondo i cui valori vorrebbero emulare e la cui ricchezza aspirano ad acquisire.

Si tratta di una situazione molto pericolosa e potenzialmente esplosiva. L’antropologia suggerisce che, quando i popoli e le culture sono sotto pressione, talvolta emergono ideologie estremiste, ispirate da principi stravaganti e impensabili. Al-Qaeda, i maoisti in Nepal, Sendero Luminoso in Perù, i Khmer rossi di Pol Pot: tutti questi gruppi spietati sono affiorati da condizioni caotiche di disintegrazione e di emarginazione che subentrano ogniqualvolta una popolazione delusa è alla deriva rispetto alle proprie origini.

La cultura non è una decorazione o un artificio. È una coperta confortevole che dà significato all’esistenza. È un insieme di conoscenze che impedisce al singolo di cadere nella pazzia, che gli permette di comprendere le sensazioni infinite della consapevolezza, di trovare senso e ordine in un universo che in definitiva non ne ha. La cultura è un insieme di leggi e tradizioni, di morale e di codici etici che isolano un popolo dal cuore barbarico che, secondo la storia, giace proprio sotto la superficie di tutte le società umane e, in verità, di tutti gli esseri umani. La cultura da sola ci permette di spingerci ai migliori angeli della nostra natura, come disse Lincoln.

Pertanto, perdere nell’arco di una sola generazione la metà delle culture conosciute non è banale. E veder correre tutti questi individui nudi, ombre di quello che erano, affrancati da vincoli etici o morali significa creare un mondo veramente molto pericoloso.

Lo scrittore Peter Matthiessen una volta disse che chiunque pensi di poter cambiare il mondo è a uno stesso tempo nel torto e pericoloso. Ma suggerì anche che noi tutti dovessimo avere l’obbligo di rendere testimonianza al mondo. Se non altro, io vorrei che la gente sapesse quello che accade realmente, che facesse fronte alla realtà dei nostri tempi, la profonda e consequenziale corrente della storia che scorre sotto le nostre vite. Che cosa può esserci di più significativo della perdita in una sola generazione di metà del patrimonio intellettuale e spirituale di tutta l’umanità?

Poco prima di morire, l’antropologa Margaret Meade parlò della sua preoccupazione personale di veder noi tutti, mentre scivoliamo verso un mondo sempre più omogeneo, gettare le fondamenta di una cultura moderna moderatamente amorfa e singolarmente generica che, in definitiva, non avrà concorrenti. L’intera immaginazione del genere umano, temeva, potrebbe essere confinata nei limiti di una sola modalità spirituale e intellettuale. Il suo incubo era la possibilità che un giorno potessimo svegliarci e non ricordare nemmeno che cosa abbiamo perduto.

Pensatela in questi termini: gli esseri umani come specie sociale riconoscibile esistono, forse, da seicentomila anni, anno più anno meno. La rivoluzione neolitica – che ci portò l’agricoltura e con essa l’eccedenza, la gerarchia, la specializzazione, una vita sedentaria – avvenne soltanto diecimila anni fa. La società industriale moderna ha appena trecento anni. Questa breve storia non mi permette di intendere che il nostro stile di vita abbia tutte le risposte per tutte le sfide che dovremo affrontare come specie nei millenni a venire.

Le miriadi di culture che esistono nel mondo non sono tentativi falliti di raggiungere la modernità: sono manifestazioni uniche dello spirito umano. Con i loro sogni e le loro preghiere, i loro miti e le loro memorie, ci insegnano che in verità esistono molti altri modi di essere, e visioni alternative di che cosa vogliano dire vita, nascita, morte e creazione. Quando si chiede loro cosa voglia dire essere umani, rispondono con decine di migliaia di voci diverse. È proprio nella diversità del sapere e della pratica, dell’intuizione e dell’interpretazione, o della promessa e della speranza, che noi tutti riscopriremo la magia di essere quello che siamo, una specie consapevole, conscia del suo posto sul pianeta e pienamente capace di assicurare che tutti i popoli in ogni suo giardino trovino un modo per prosperare.

In fin dei conti, questo non è un concetto sentimentale né accademico. In verità, all’indomani dell’11 settembre è diventato una questione di sopravvivenza. Infatti, la sfida principale della nostra epoca, quanto meno in senso politico, è trovare un modo per vivere in un autentico mondo multiculturale e pluralista. E non per congelare i popoli o le culture fuori dal flusso della storia, bensì per garantire che tutti i popoli possano trarre beneficio dai prodotti della nostra intelligenza collettiva senza che la loro partecipazione debba implicare lo sradicamento delle loro culture.

Nessuno dice che ogni cultura o ogni incontro culturale debba essere gradevole. Le espressioni culturali possono essere sublimi o brutali, eleganti o goffe, ispirate o insulse. In definitiva, però, la meraviglia sta nel fatto che sono tutte espressioni autentiche dello spettacolo umano. Facciamo un passo indietro, ritiriamoci dal deserto e dal sale di Taoudenni per farci un quadro più completo della situazione. In verità sulla Terra divampa un incendio, che stermina piante e animali, antiche conoscenze e saggezza visionaria. A rischio c’è un ampio archivio di conoscenze e sapienza, un catalogo di immaginazione, una lingua orale e scritta fatta dei ricordi di un numero incalcolabile di anziani e stregoni, soldati, contadini, pescatori, levatrici, poeti e santi. In sintesi, l’espressione artistica, intellettuale e spirituale della piena complessità e diversità dell’esperienza umana. Domare quell’incendio e riscoprire un modo nuovo per apprezzare la diversità dello spirito umano come è pervenuto a essere grazie alla cultura senza alcun dubbio è la sfida cruciale e più importante dei nostri tempi. Ogni visione del mondo che svanisce, ogni cultura che scompare, riduce una possibilità di vita, scalfisce il repertorio umano delle risposte adattative al problema comune che noi tutti dobbiamo affrontare. La conoscenza è perduta, non soltanto quella del mondo naturale, ma anche quella del regno dello spirito, le intuizioni sul significato del cosmo, le percezioni sulla natura stessa dell’esistenza. Ecco: questo è il motivo per il quale è importante per noi raccontare queste storie e fare questi viaggi.

Wade Davis è uno scrittore e un fotografo il cui lavoro lo ha portato a viaggiare dall’Amazzonia al Tibet, dall’Africa all’Australia, dalla Polinesia all’Artico. Explorer-in-Residence alla National Geographic Society dal 2000 al 2013, al momento ricopre l’incarico di professore di antropologia e ha la cattedra BC Leadership in Cultures and Ecosystems at Risk presso l’Università della British Columbia. Autore di 22 libri, tra i quali One River, The Wayfinders e Into the Silence, ha una laurea in antropologia e una in biologia e ha conseguito il suo dottorato di ricerca in etnobotanica, sempre presso l’Università di Harvard. Nel 2016 è stato nominato Member of the Order of Canada. Nel 2018 è diventato cittadino onorario della Colombia. L’ultimo suo libro, Magdalena: River of Dreams, sarà pubblicato da Knopf nel 2020.