Oltre la pianura tremolante dell’Alto Tirreno e i merletti rocciosi con cui ha inizio l’Isola, al di là degli scisti levigati dai venti, ignari delle rocce cristalline e del granito dell’ovest. Dopo gli eccessi di ginestra e corbezzolo e i ventagli di abitazioni fragili solo in apparenza, il giardino del convento San Francesco persegue da secoli la propria vocazione: “avvicinarsi il più possibile al Paradiso”1.

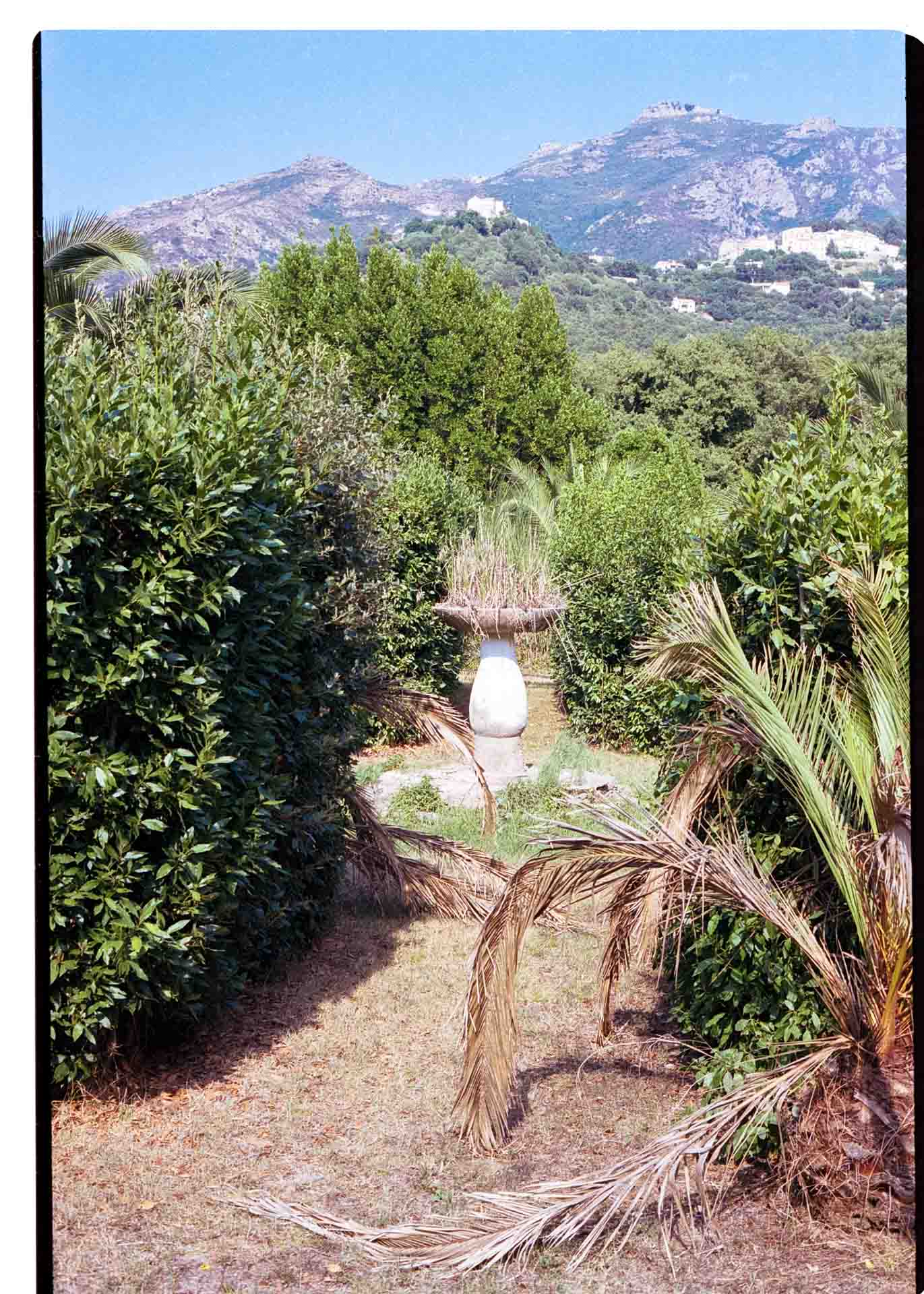

A iniziarlo furono gli architetti che progettarono il monastero, a disegnarlo come ci appare oggi e a battezzarlo col titolo “The Gardens of San Francescu” pensarono le artiste Candida Romero e Simon Dat, figlia e madre, con l’aiuto dell’amico Armand de Foucault, storico del paesaggio. Quello che poteva essere semplicemente un labirinto, è un grembo spigoloso in cui crescono quattro giardini gemelli, disposti attorno a una sorgente centrale, la fontana. Tutte le specie – viburno, alloro, quercia, mirto, clementino, mimosa, banano, pesco, gelsomino, buganvillea, ciliegio, yucca – conducono un’esistenza simile a quella di alcuni esseri umani: mantenersi in salute, tramandare gesti, aspirare allo stato edenico. Nel frattempo si rendono utili, offrendo intervalli propizi al raccoglimento e alla contemplazione.

C’eravamo riuniti in questo luogo privilegiato e a me caro, con la scusa di un ristoro estivo e sotto una benedizione di astri particolarmente benevoli. Fummo una fantasia vivace tra le geometrie coltivate e le alture felpate nei dintorni di Oletta. Una festa mobile in un paesaggio, che sarebbe difficile immaginare invernale, difficile immaginare una seconda volta.

Non tuffarsi mai tutti insieme. Cucinare il sugo con le salsicce, per la gioia di Louna, la cagnetta del vicino, quando fuori il sole rosola quasi tutto, mari e terre emerse. Coniare nuove abitudini, inventare traiettorie sull’erba. Cogliere fichi immaturi, scolpire flauti efficienti da canne di fiume, bere uova ancora tiepide, attirare a sé la natura. Improvvisare scherzi. Sperimentare la libertà offerta dal campo, l’altra faccia del giardino, più arruffata e altrettanto necessaria. Alberi e alberi, inchini a destra e sinistra, foglie prese in giro dal libeccio, dritti e rovesci. Domino di verdi perpetuo e incoerente. Di certo all’orizzonte vedevo solo quattro colline a punta.

Posticipare la traversata. Inciampare sempre nello stesso punto, non prendere fiato, fare scoperta di un alveare che si fa strada tra i rami. Il destino di alcune cose è di restare nell’ombra, perché la luce le brucerebbe.

Finiva agosto, l’après-midi su una spiaggia poco a nord di Saint-Florent. Chi impilava rocce appena raccolte, assecondando un certo equilibrio ricevuto in dono alla nascita. Chi scriveva sulla battigia parole fugaci, come a nutrire il mare di promesse acerbe, chi, con un’elegantissima andatura militare, percorreva il confine di sabbia fino a ricevere un segnale. Restavamo finché il sole trasmetteva un’altra dipartita sullo schermo del golfo. Quando quella stella dimostrava di saperci fare con le onde dell’occidente e l’acqua montata sulla riva diveniva una carezza flebile e indecisa. Non dimenticherò quei giorni.

ALVEARI

Una sera di molto tempo fa mi capitò sottomano un articolo che parlava di La Ruche, il villaggio parigino progettato al due di passage Dantzig per accogliere gli artisti più brillanti del XX secolo. “L’alveare di Alfred Boucher”, esordiva, “ha dato forma e sostanza a un sogno”. L’autrice Sophie Djerlal lo definì “un falansterio sorprendente”2. Ricordo che, tra i tanti artisti ritratti nelle foto d’archivio che corredavano il testo, la mia attenzione si soffermò su una giovane donna. La schiena dritta, le labbra dipinte, lo sguardo che non divaga. Dalle didascalie appresi che il suo nome era Simone Dat. Non potevo sapere allora che sette primavere dopo avrei cenato piacevolmente con lei nel porto di Saint-Florent.

Devo la scoperta del convento a una fortunata costellazione di eventi, che non sarà importante esplicare uno a uno, poiché assumono rilevanza nella loro dimensione corale. Grazie a essi, mi ritrovai a suonare a vuoto un campanello in una campagna appartata nel Nebbio, nei dintorni di Oletta. Con me allora avevo soltanto qualche informazione superficiale, il conforto di una compagna di viaggio, due smartphone scarichi e una coppia di salici piangenti su cui appoggiare la schiena. Contemplando la facciata della chiesa, che sembrava non celebrare messa da un bel po’, aspettavamo una donna di nome Candida che ci aveva assicurato una stanza per la notte. Arrivò trafelata, si scusò facendoci strada lungo un sentiero petroso.

A sinistra si apriva una composizione di edera e rovine, all’interno un dedalo ordinato di spazi, che solo inizialmente disorientavano il forestiero. Stando alle cronache dell’ordine francescano, il monastero, una delle tante testimonianze architettoniche della dominazione italiana sull’isola, fu fondato prima del 1260. La chiesa, in stile barocco, si intersecava con l’edificio conventuale, che originariamente accoglieva una trentina di celle.

Rampicanti così fitte da inghiottire finestre, finestre tagliate per prendere solo il meglio. Scale, mezzanini, nidi. Comitive di madonne genuflesse in costante adorazione. Sensazione di freddo e caldo. Angoli smussati. La sospensione tipica dei luoghi antichi e la coerenza tipica dei luoghi sacri. Simone Dat ci raggiunse all’ingresso per andare a cena, se non erro, indossava una blusa estiva e una tuta nera. Ciò che più ricordo era quel suo modo di stare al mondo, che si realizzava maggiormente quando entrava a contatto con noi. Elargiva una purezza che, senza arrivare a essere definitiva, non era insondabile, bensì esplicita e diretta. Solo in seguito, ascoltando i racconti delle loro vite, compresi che si trattava proprio della ragazza che mi aveva colpito tra gli artisti de La Ruche, la culla illuminata che aveva allevato la figlia di Simone: Candida.

Candida acquistò il convento in condizioni di degrado e totale abbandono all’inizio del presente millennio, con l’intenzione di ambientare qui il suo nuovo studio e il progetto di accogliere artisti. Cominciò da Simone, che fu presto invitata a trasferirsi nell’isola come permanent resident. Solo dopo un anno di lavoro, riuscirono a trascorrervi la notte. Non c’erano letti nelle stanze, né servizi all’interno, dormirono per terra. Accanto, solamente un comodino posticcio, là fuori, un paradiso da perpetuare.

1 Gilles Clément, Breve Storia del Giardino, edizione Quodlibet.

2 Casa Vogue, aprile 2009.

“Quasi diciassette anni fa abbiamo deciso di intraprendere un progetto un po’ folle, un desiderio che sia io (Candida) sia mia madre (Simone) avevamo nel cassetto: realizzare i nostri atelier artistici lontano dalle metropoli più importanti, per concederci un distacco appropriato a osservare il mondo con occhi diversi, lontano dalle nostre residenze precedenti in Guascogna, Parigi, Monaco, Tokyo. E abbiamo deciso di ricostruire un convento in Corsica risalente al XIII-XVIII secolo. Grazie al contribuito di altre persone, quel convento adesso non soltanto esiste, ma è diventato anche qualcosa a cui in un primo tempo non avevamo pensato: è una residenza per artisti, affinché anche altri artisti possano prendersi una pausa dal quartiere newyorchese di Bushwick, dalla vita di stenti (se ancora esiste) di Londra o di Mitte Berlin. In altre parole, volendo parafrasare una famosa artista tedesca, affinché gli artisti possano “uscire da New York” e produrre arte. E così, abbiamo restaurato la chiesa facendone una galleria per le esposizioni e abbiamo creato 25 camere per ospitare chiunque abbia voglia di prendere un volo di poche ore dai più disparati angoli d’Europa, visitare l’isola più bella del Mediterraneo (se ci si limita, come facciamo noi, a nord all’estremità di Nebbio e a Cap Corse) e a soggiornare a San Francescu.

Sembra proprio che in famiglia predomini un forte istinto protettivo nei confronti degli edifici antichi fragili e bisognosi di cure. Forse, invece, il tempo sta lavorando a nostro favore perché adesso sembra che, vista la maggiore consapevolezza nella gente per la fragilità del pianeta, presto possa esserci anche una consapevolezza altrettanto forte nei confronti della fragilità degli edifici antichi, creati in epoche in cui l’unico obiettivo da perseguire nella vita non era il denaro, bensì una certa forma di beatitudine e di operosità.

Che cosa ci riserva il futuro? Una serie di profumi che simboleggiano e sono ispirati al marchio Eaudecouvent, una scoperta e un’esperienza sensoriale olfattiva nel cuore del cantone della Conca d’Oro, al centro di Nebbio.”

Candida Romero & Tim Culbert, co-direttori artistici del progetto San Francescu Convent & Corsican Art Project Residencies.