Ritornare a vedere i boschi di novembre in Giappone. Ascoltare di più con la pelle. Parlare almeno una volta al giorno con i miei antenati. Togliermi le calze davanti a un sasso ricoperto di muschio. Mare, mare, mare. Imparare a suonare uno strumento musicale. Spogliarmi della nudità erotica. Passeggiare a Yoyogi Park la domenica pomeriggio. Mangiare più pesce. Scegliere un unico fiore o un’erba da mettere in un grande vaso. Coglierlo possibilmente dal mio giardino. Essere puntuale. Viaggiare con un bagaglio leggero. Vivere con un bagaglio leggero. Più finestre aperte quando il tempo è buono. Coltivare una mente meno addomesticata.

Ormai mancavano ventiquattr’ore al volo di rientro in Italia, il tempo in Giappone era scaduto, e ogni singolo giorno qualcuno ci aveva parlato di antenati, spiriti, fantasmi, morti, vite future. E non solo incamminandosi su un sentiero tra la vegetazione alpestre di un sito sacro, cosa che potevamo anche mettere in conto, ma scattando una foto a dei pescatori in pausa o prendendo un’ascensore per il piano della spa, qualcuno ci aveva avvertito della presenza e del pensiero di questo alone misterioso che confina con il nostro, che ci ripara dalle cadute.

Avevamo deciso di passare quell’ultimo giorno chiusi nel più bel resort di Marunouchi, elevati sopra la City, al riparo dall’eccitazione di Tokyo, mescolarsi di nuovo alla vita che si muoveva là sotto significava riaprire il cuore alla città, ricominciare daccapo. E da dove poi? La battuta notturna dei tonni al mercato generale era una sofferenza per tutti. Le sumo beya, le palestre di sumo delle periferie ovest della città erano vuote per qualche giorno, dato che si era appena concluso il grande torneo a Fukuoka, la città più popolosa dell’isola di Kyūshū, la più meridionale dell’arcipelago. I lottatori erano tutti su qualche treno, stavano tornando.

E poi la Tokyo dal trentottesimo piano era così bella e cangiante, si poteva guardare semplicemente per ore. Ma c’era un modo rapido e privo di distrazioni per arrivare alla galleria 21_21 Design Sight a Roppongi, vedere la mostra e tornare indietro: sei fermate della linea verde, la Chiyoda Line, da Otemachi a Nogizaka e due passi quieti attraverso Hinokicho Park fino al padiglione. Di questo passo finiremo tutti per sognare gli stessi sogni. Il testo di ingresso alla mostra finiva con questa frase. Fu probabilmente la mostra più lunga della mia vita: se c’era un modo per evitare questa fine, volevo conoscerlo.

Non abbiamo conosciuto abbastanza la Penisola di Kii, ce lo siamo detti con uno sguardo muto praticamente subito, all’ultimo casello di ingresso a Kyoto, la notte del giorno del Ringraziamento. Ero stata così stupida da chiedere come avrebbero festeggiato il Natale, se tutti insieme, la famiglia riunita. Il Natale? Una festa da bambini, da ragazzi al massimo, un momento per spendere soldi. La riunione di famiglia era piuttosto oggi, si rendeva grazie per il lavoro e tradizionalmente lo si faceva con un’antica festa legata al raccolto del riso, al primo assaggio dell’imperatore, al dono consegnato ai kami nei sacrari. Alle cinque e trenta del pomeriggio ci eravamo fermati a Matsusaka, città del Kansai meridionale, centoventi chilometri a sud di Kyoto.

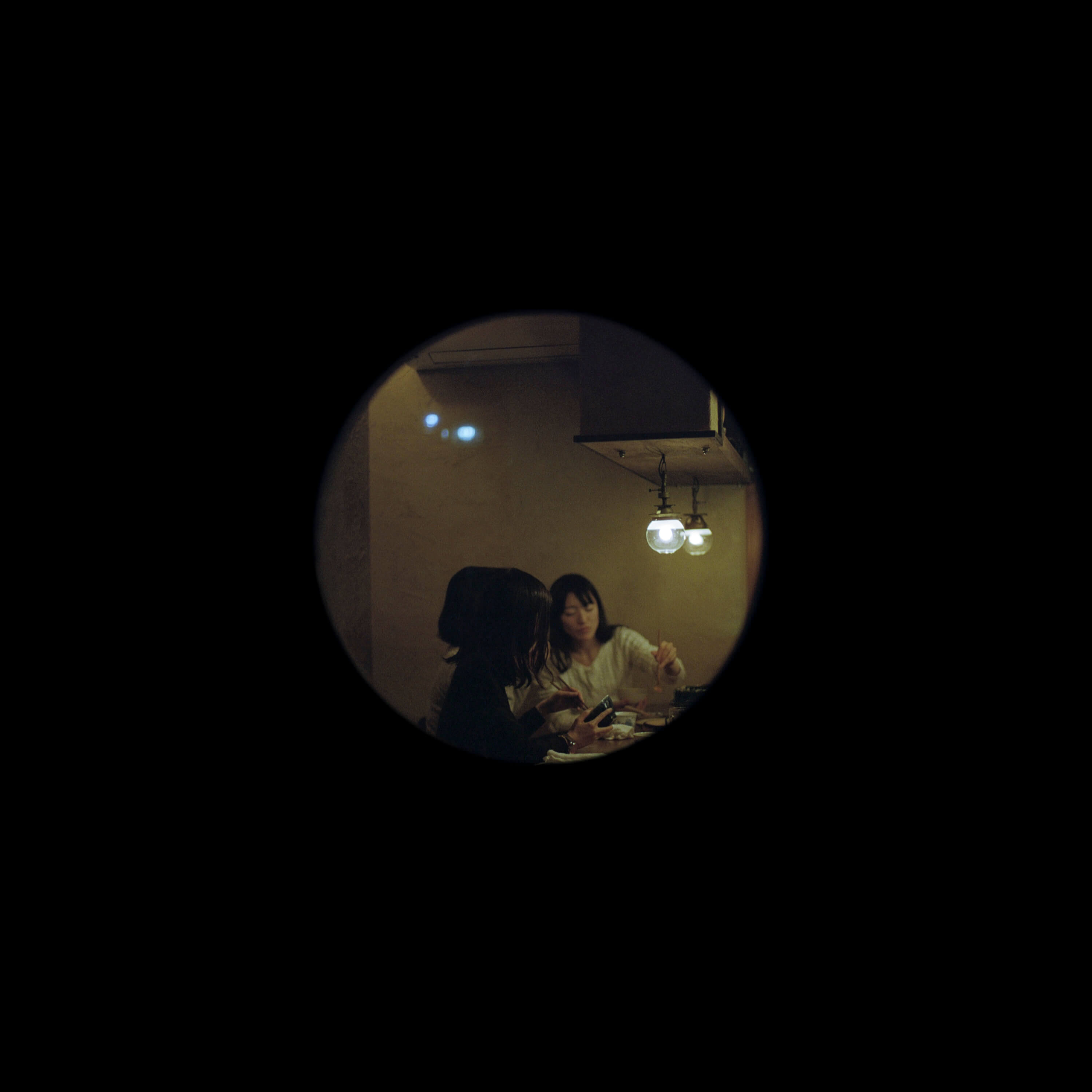

Ci avevano prenotato una cena nel miglior ristorante di carne della città. Dovevamo rientrare a Kyoto in auto in serata, si erano meravigliati piuttosto di questo, che di una cena consumata all’ora del bagno. La più bella cameriera di Matsusaka, quella ritratta nelle brochure della città, governava la brace lenta. Il décor era parte del tutto: carboni roventi a forma di crisantemo, i crisantemo-fiore-sigillo, gli stessi che si usano nella cerimonia del tè, producono poco fumo e non scoppiettano. Un tegame robusto di ghisa Nambu, un tavolo rotondo vermiglio di lacca di Wajima, della penisola di Noto, di fronte al Mar del Giappone. Versava zucchero bianco, salsa tamari, poco brodo di alga Kombu, in quest’ordine. Poi fette di carne, due alla volta, più spesse del solito. L’orto in ciotola aspettava il suo turno, dopo la carne: carote, cipollotti nostrani, funghi shiitake del nordest, cipolle dell’isola di Awaji, cubi regolari di tofu fresco. Questo è il manzo più costoso del Giappone, cinquanta dollari all’etto. Una bestia intera vale quasi come una vostra Ferrari, ci dissero ridendo.

Cinque giorni prima avevamo bruciato il percorso della Tōkaidō, la “strada del mare dell’est” da Tokyo a Kyoto con il più rapido Shinkansen disponibile, due ore e trenta, il tempo al cronometro per smaltire l’Inbox delle nostre caselle di posta e un ottimo tramezzino pallido con omelette giapponese. A Kyoto avevamo noleggiato la nostra auto e ci eravamo messi alla guida in direzione sud-est. C’erano treni che portavano quasi in ogni dove, ma viaggiare in auto aveva un altro senso anche nel Giappone rurale. La prima mattina nella foresta di bambù del Murō-Akame-Aoyama Quasi-National Park il monaco Tetsuji ci aveva detto che la sua ricerca presente era concentrata sul trovare un modo per ricordarsi questa sua vita nella prossima. Se ci ricordassimo la nostra vita precedente, il mondo sarebbe migliore. E subito dopo, per stemperare la potenza drammatica di quella frase: se ci ricordassimo come si fa business in questa vita, la prossima sarebbe molto più facile.